Die Burg im Hain gehört in die Reihe der frühen Turmburgen, wie sie auch in Hainhausen, Dreieichenhain und Eschborn errichtet wurden. Zeitlich fällt das früheste Vorkommen dieser Turmburgen mit der Anhebung der Stellung des niederen Adels zu Reichsrittern und Ministerialen[1] unter Kaiser Konrad II (1024-1038) zusammen. Ihnen werden nun kleinen Lehen zugesprochen, die sie an ihre Nachkommen vererben konnten.[2] Spätestens in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts setzte so auch im Königsforst Dreieich, deren östlicher Teil nun den Grafen im Maingau untersteht, eine neue Rodungsphase ein. In deren Verlauf werden bei kleinen Siedlungen und herrschaftlichen Landsitzen teilweise Turmburgen als Stützpunkte errichtet.[3]

In einer Urkunde Kaiser Heinrichs IV aus dem Jahre 1069 wird ein Stück gerodetes Land bei dem Dorfe Hausen (villa Hyson) erwähnt, welches Graf Gerhard an das Kloster in St. Jakob in Mainz abtreten muss. Ob der Siedlungsmittelpunkt und somit der Herrschaftssitz von Gerhards Grafschaft auf dem „Alten Hof“, der in der Nähe des heutigen Wiesenhofes zu suchen ist, lässt sich wegen fehlender Quellen leider nicht sagen. Dagegen wird von den Heimatforschern heute allgemein anerkannt, dass die Herren von Hausen und Hainhausen Nachkommen bzw. Rechtsnachfolger der Maingaugrafen sind.[4] Wahrscheinlich ist zu dieser Zeit auch die Turmburg in Obertshausen entstanden, um das neue Lehen gegen mögliche Feinde verteidigen zu können. Die in der Folgezeit in der Turmburg und im alten Hof wohnenden Nachfahren der Maingaugrafen nannten sich nach ihrem neuen Lehen, dem Dorf Hausen. In den Jahren 1143, 1144 und 1151 werden von ihnen Wigger und Gottfried von Hausen (Husse) urkundlich erwähnt. Dass es sich bei den Herren von Hausen um ein bedeutendes Geschlecht gehandelt hat, ist aus ihrem recht beträchtlichen Erbe zu erkennen. Denn zu ihrem Besitztum zählten nicht nur Hausen, Obertshausen, Lämmerspiel und Steinheim, sondern wahrscheinlich das ganze spätere „Amt Steinheim“. Sie verschwinden allerdings wieder relativ schnell aus dem Blickfeld der Geschichte. Denn als die Herren von Hausen nach 1151 im Mannesstamm aussterben, treten die Herren von Hainhausen – wahrscheinlich durch Einheirat als ihre Nachfolger und Erben auf. Um diese Zeit droht nicht nur Frankreich, sondern auch großen Teilen Deutschlands Gefahr durch Einfälle der Normannen von den Flüssen her. Deshalb geht man daran, sie durch Burgen zu sichern. So bauen die Herren von Hainhausen-Hausen am Ufer des Mains die Burg Steinheim und verlegen dorthin ihren Wohnsitz und den Verwaltungsmittelpunkt für das Maingaugebiet, das Amt Steinheim. Ihre Rechte gehen im Zeitraum zwischen 1151 und 1181 auf die Herren von Eppstein über.[5]

Abweichend von der Inschrift auf dem an diesem Ort aufgestellten Gedenkstein, geht man deshalb heute davon aus, dass sich die Turmburg nicht in einer Waldlage befunden hat. Denn der Sinn für solche mittelalterlichen Befestigungsanlagen besteht darin, eine mögliche gegnerische Annäherung sehr früh zu bemerken und entsprechend abzuwehren.[6] Darauf deuten auch einige Pfeil- und Armbrustspitzen hin, die hier bei Ausgrabungen gefunden werden. Zahlreiche Tierknochenreste, darunter auch Kieferbruchstücke sowohl von jagdbarem Wild, als auch von Rind und Hausschwein lassen vermuten, dass die Turmburg permanent bewohnt war, also auch als Wohnturm genutzt wurde. Der Fund eines Spielsteines deutet darauf, dass man auch dem Brettspiel wohlgesonnen war. [7]

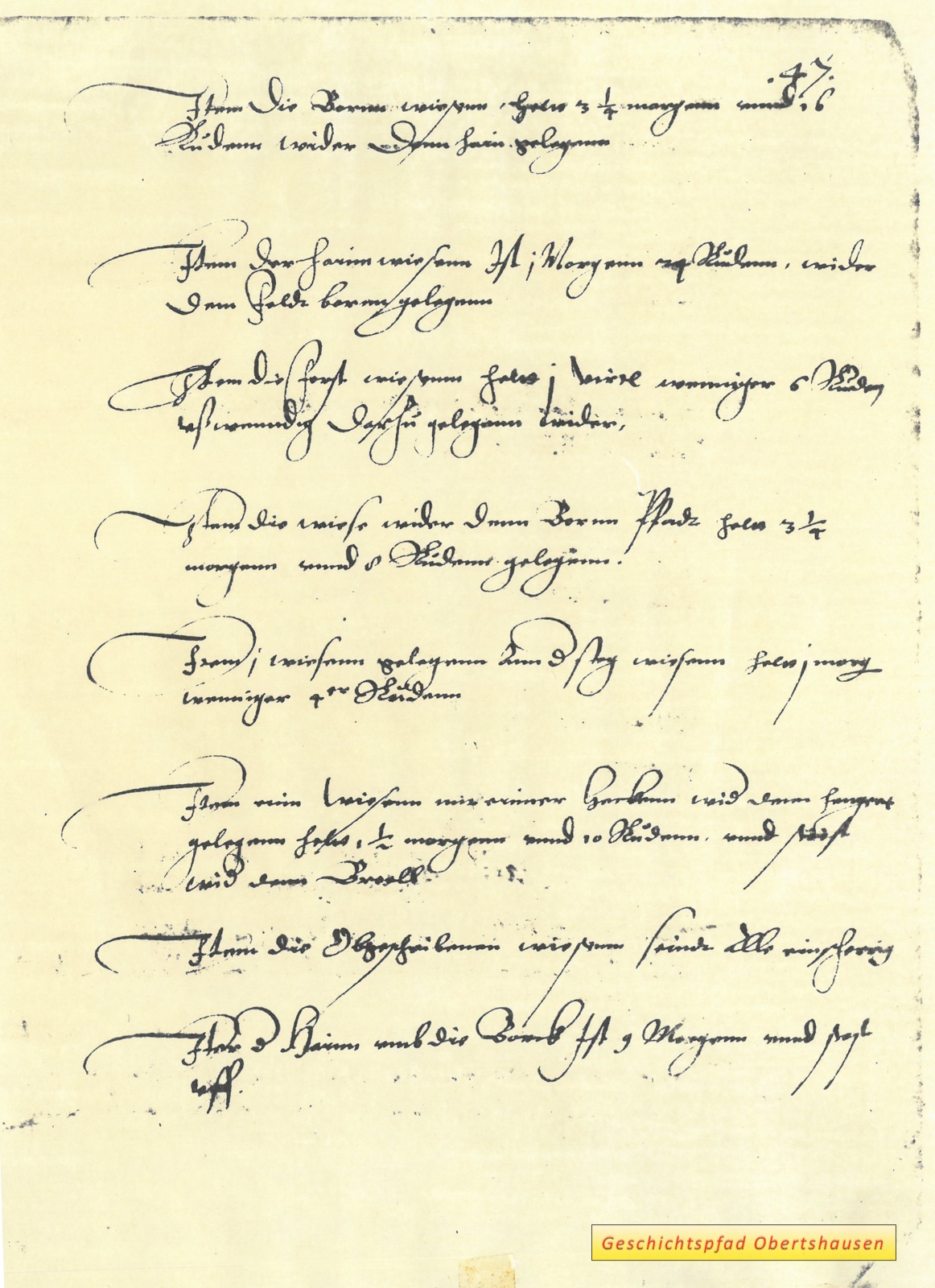

Da die Burg im Hain also keine Fliehburg war, für die eine versteckte Lage im Wald typisch gewesen wäre, steht zu vermuten, dass der Zusatz „Im Hain“ erst zu einer späteren Zeit aufgekommen ist, als die Burg ihre strategische Bedeutung bereits wieder verloren hat. Die erste uns bekannte schriftliche Überlieferung über die Anlage ist erst etwa 300 Jahre nach der Aufgabe der Wehrburg entstanden. Im Salbuch des Amtes Steinheim aus dem Jahr 1576 ist zu lesen, dass die Herren von Eppstein, die den Herren von Hainhausen-Hausen nachfolgten, hier ein großes Hofgut von 150 Morgen und 30 Morgen Wiesen besaßen. Auch der Wald (Hain) von 9 Morgen, der um die Burg lag, wurde zu diesem großen Hofgut gezählt.[8]

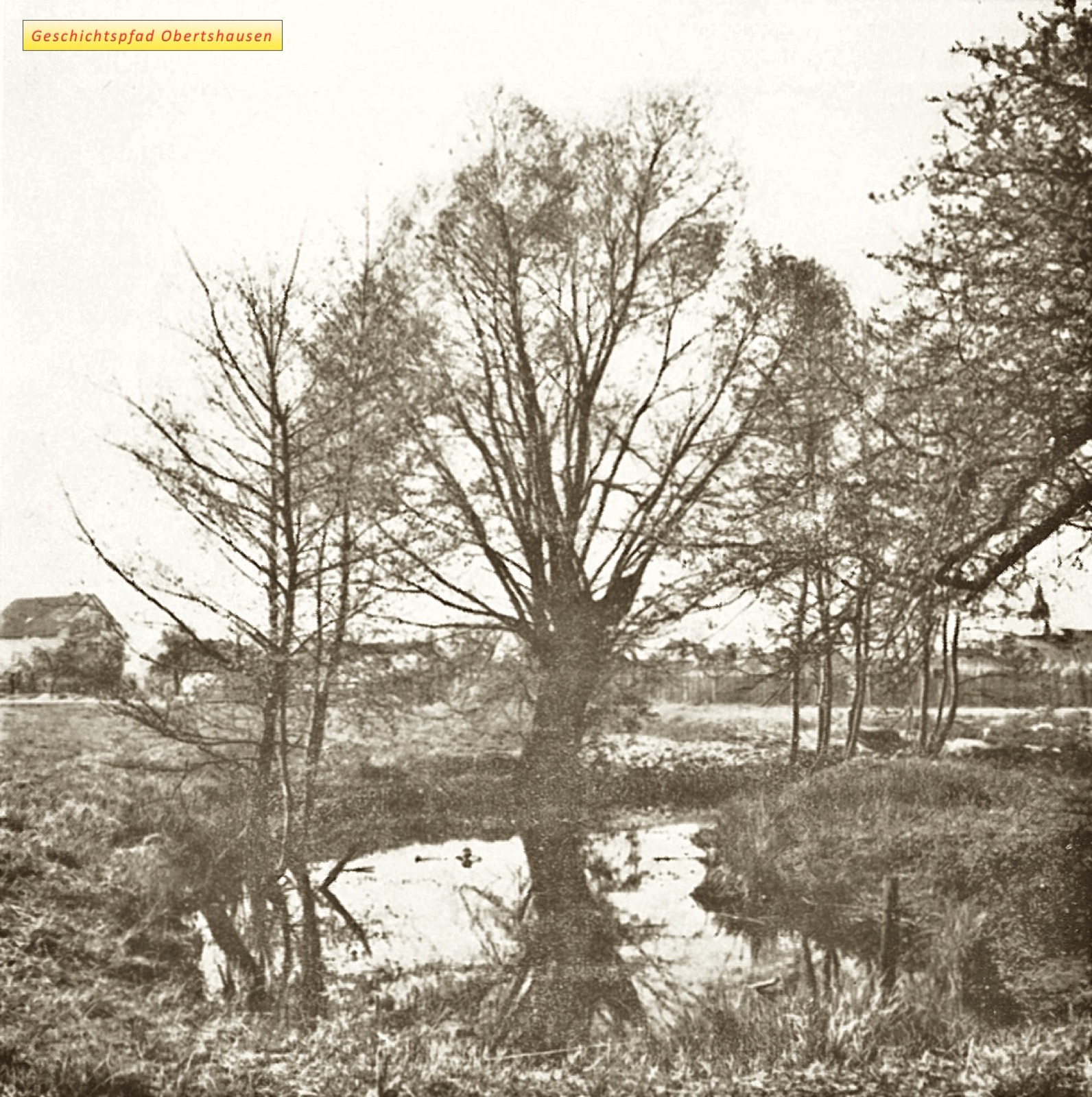

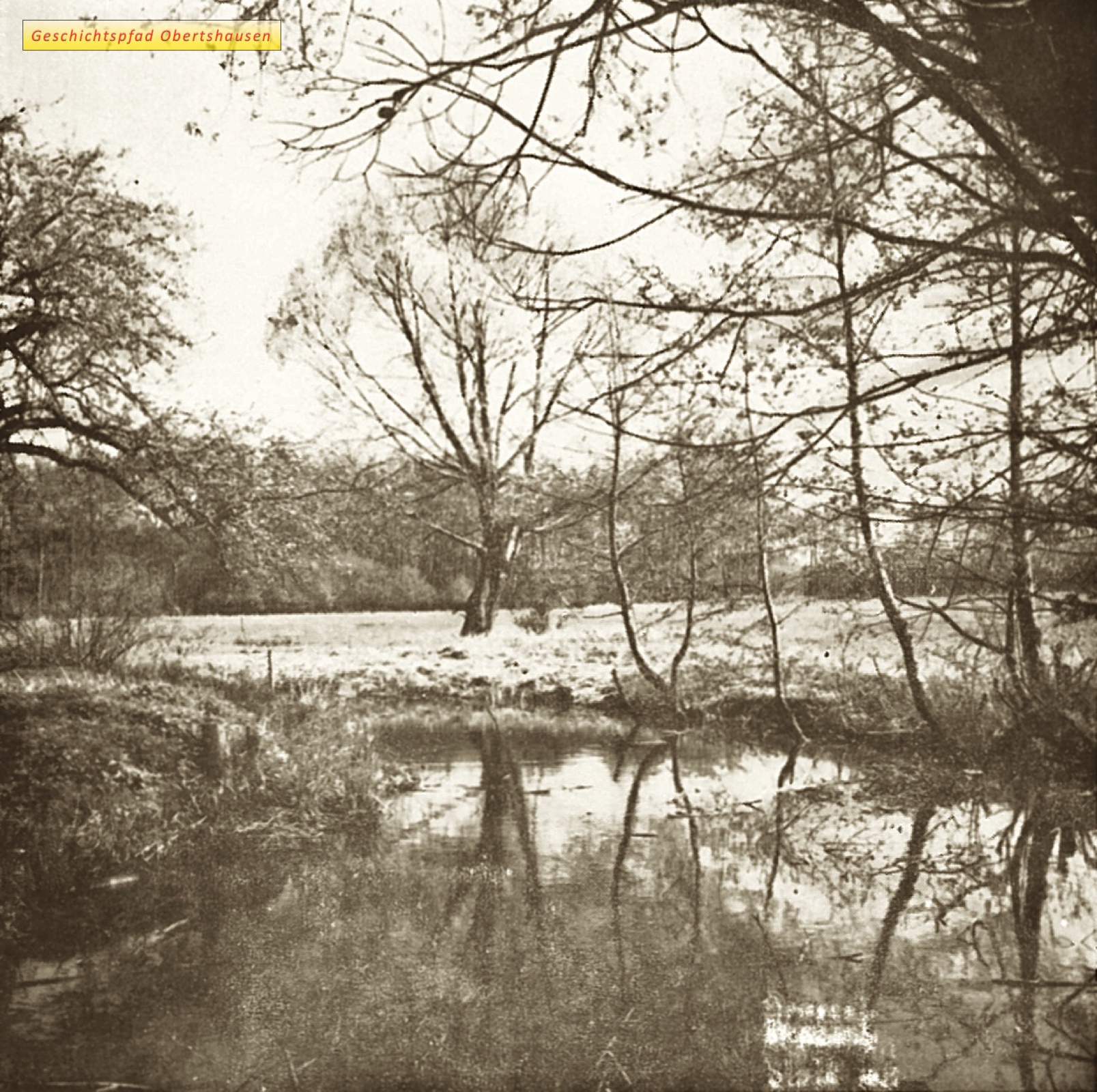

Bereits ab dem Jahr 1300 wurde die aufgegebene Burg von der ansässigen Bevölkerung als Steinbruch ausgebeutet.[9] Übrig bleibt letztlich nur der Burggraben, der aufgrund des in diesem Gebiet hohen Grundwasserspiegels, sich zu einem kleinen Tümpel, dem Hainweiher, entwickelt.

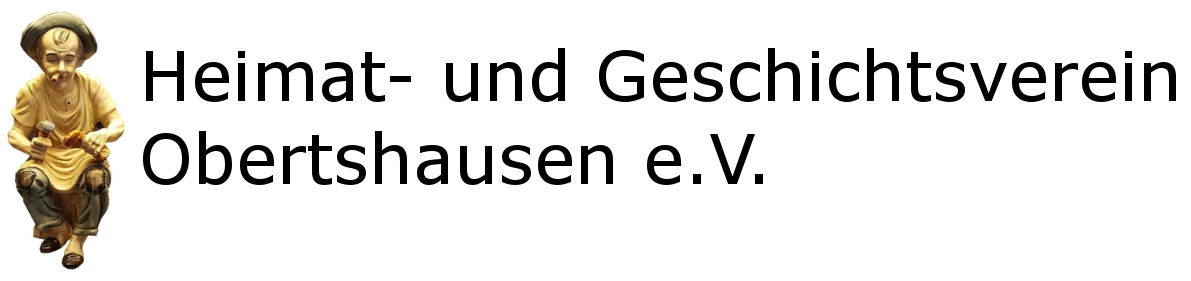

Übersicht über die frühesten Herrschaften in unserer Gegend und mutmaßliche genealogische Zusammenhänge

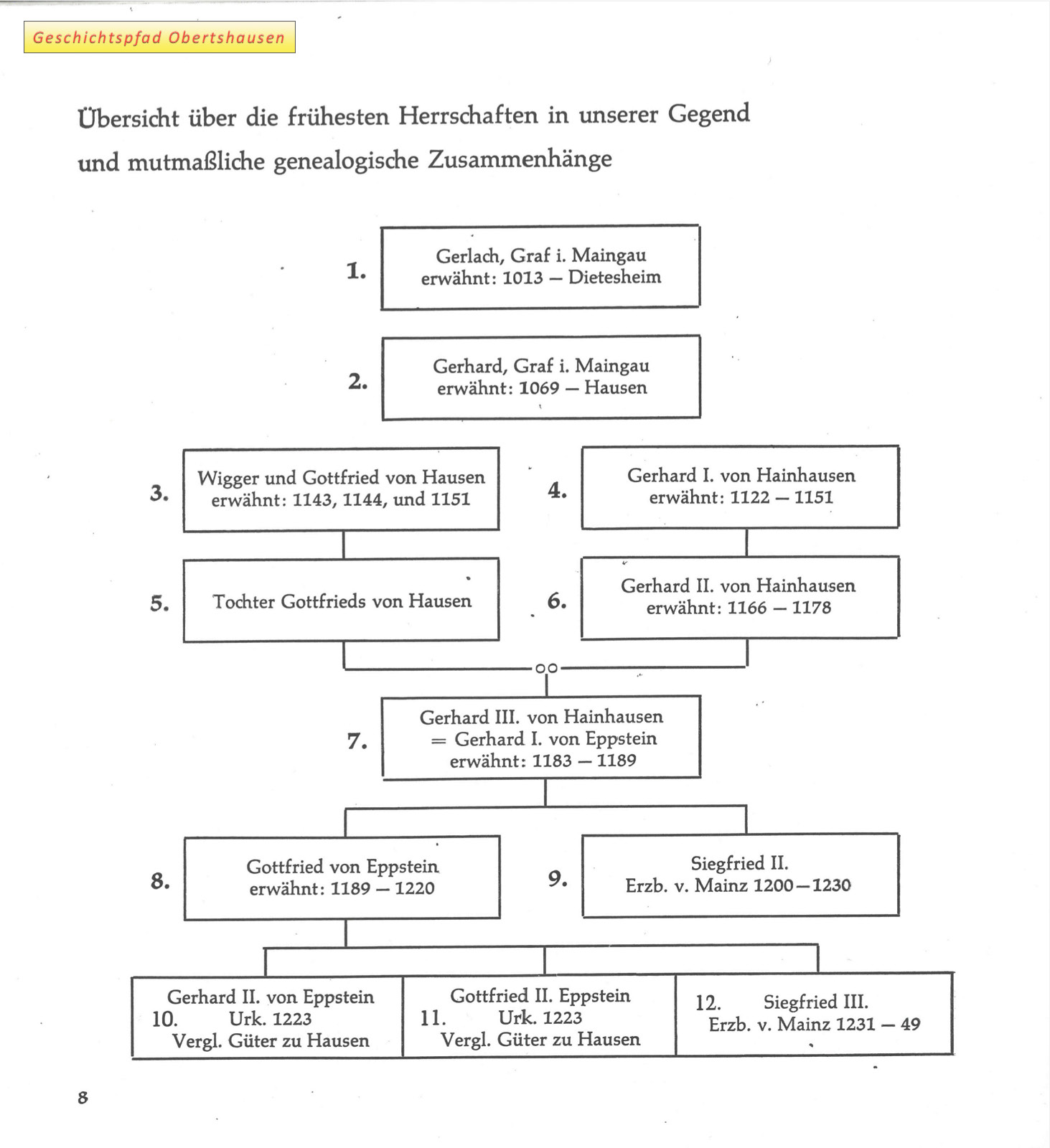

Vergleichende Grundrisse der bisher durch Grabung freigelegten Turmburgen im Untermaingebiet 1964

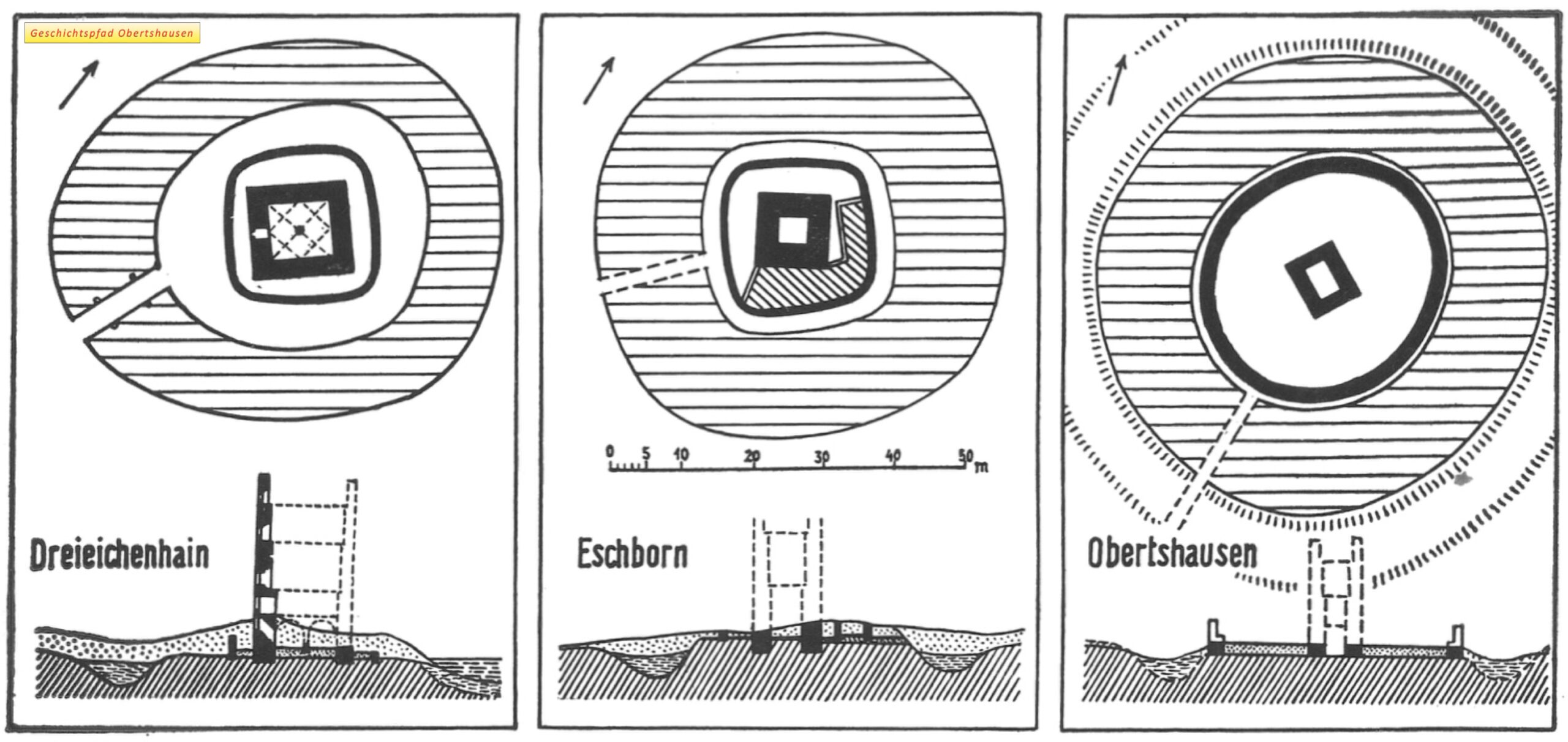

Turmburg Dreieichenhain rekonstruierter Schnitt 1964

Aus Salbuch des Amtes Steinheim über die Burg im Hain 1576

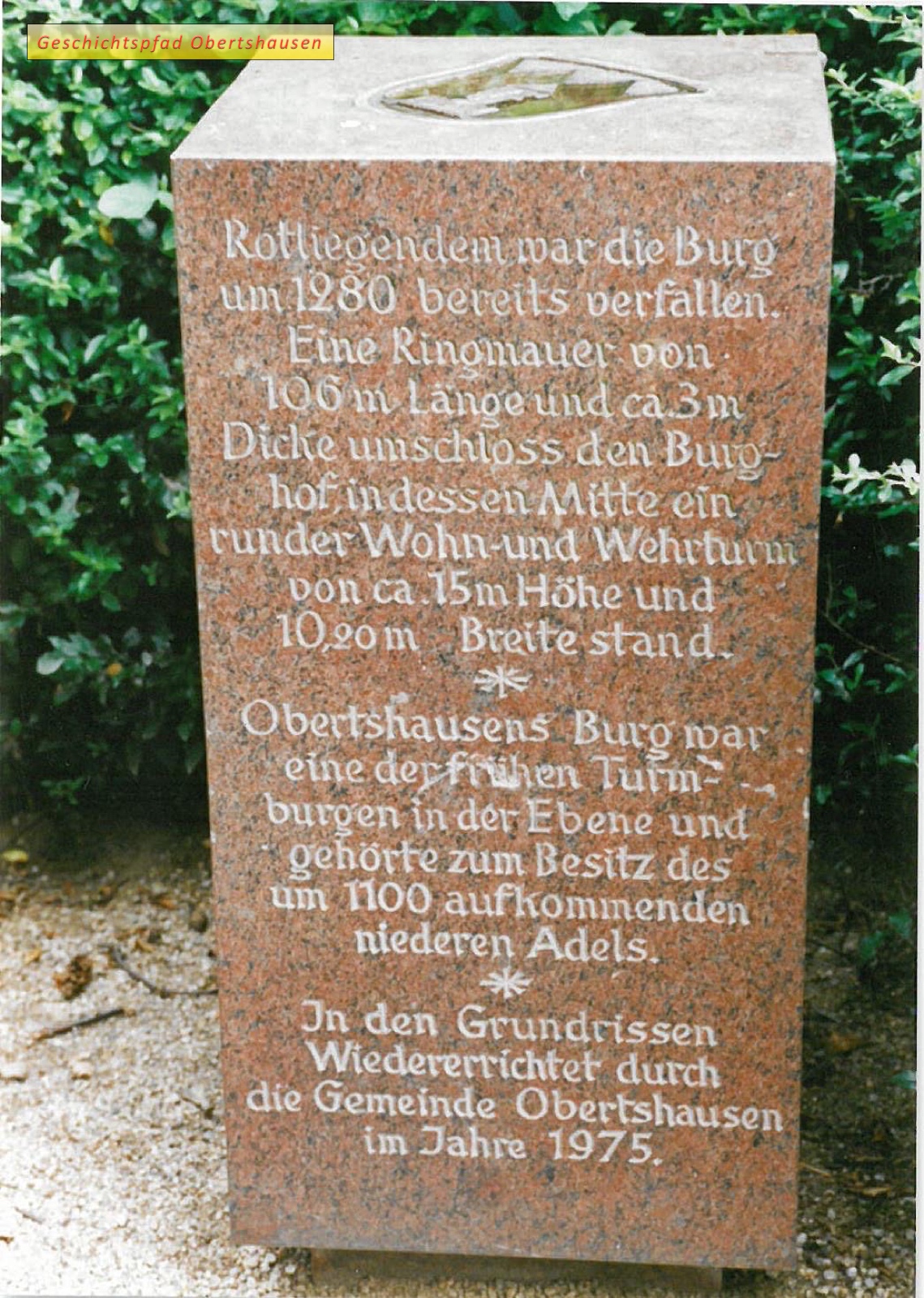

Burg im Hain Gedenkstein, Seite 1 - Juli 2000

Burg im Hain Gedenkstein, Seite 2 - Juli 2000

Ansicht des Wassergrabens um die Burg Obertshausen von Süden, Foto Heinz Kahl vor 1964

Hainweiher vor 1964 - Blick zur Herz Jesu Kirche, Foto Heinz Kahl vor 1964

Der gleiche Wassergraben im Blickfeld nach Nordosten, Foto Heinz Kahl vor 1964

Hainweiher, Foto Heinz Kahl vor 1964

Johann W. Steiner berichtet 1833, dass nahe am Ort Obertshausen eine mit Sumpf umgebene etwas erhöhte Stelle liegt. Große Quaderstücke und viele andere Steine hat man hier gefunden und anderwärts zum Bauen verwendet. Man heißt diese Stelle „das Alte Schloss“. Weiter schreibt er in den Abschnitt über „Das Schloss in Obertshausen“: „Man sieht noch jetzt die Stelle, wo jene merkwürdige Burg gestanden hat. Mauerwerk und starke Fundamente wurden in neuerer Zeit zutage gefördert. Der Wallgraben ist zum Teil noch Sumpf. Man nimmt noch den Ausgang Richtung Steinheim wahr. Eine uralte Linde stand in dem Schutt der Gemäuer ungefähr in der Mitte des Hofes.“[10]

Dr. Peter Bruder berichtet in seiner Chronik aus dem Jahr 1907, dass das „Schloss zu Obertshausen“, vom Volksmund „der Haan“ genannt, sich, etwas erhöht, auf einem Stück Land befand und von einem Wallgraben umgeben ist, an dessen nordöstlicher Seite sich ein Durchgang befindet. Die ausgebrochenen Steine wurden anderwärts als Baumaterial verwendet, aber insbesondere auch für ein kleines Haus, das an der Stelle des Schlosses steht. Vor dem Bau des Hauses wohnte hier, wie es Dr. Bruder als Knabe oft gehört hat, ein Sebastian Kittel in den unterirdischen Räumen der ehemaligen Burg, danach die Familie Reuß in dem neuerbauten kleinen Haus.[11]

Im Grabungsbericht von Karl Nahrgang aus dem Jahr 1964 wird erwähnt, dass das kleine Häuschen vermutlich danach Kaspar Bauer V. als Wohnsitz diente. Von 1913 bis in die 1930er Jahre wurde es dann von der Gärtnerei Krämer genutzt [12]

Heinz Kahl schreibt in seiner Chronik die folgenden Anekdoten auf:

„Eine auf Tatsachen beruhende Episode, stellt die Entstehung des Aquarells der ehemaligen Burg Hain dar. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts entdeckten zwei Obertshausener Bürger in der Auslage eines Trödlerladens in Frankfurt am Main eine einfache Skizze unserer ehemaligen „Burg Hain“. Erfreut kehrten sie mit der Nachricht nach Obertshausen zurück und berichteten dem Gemeindeoberhaupt von dem seltenen Fund. Der Bürgermeister aber zeigte sich desinteressiert. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Armut in unserer Gemeinde in jener Zeit solch bittere Formen angenommen hatte, die den Ankauf dieser Kostbarkeit unmöglich machte. Obertshausen rangierte damals unter den drei ärmsten Gemeinden des Landkreises Offenbach. Unsere beiden braven Männer, einer von ihnen war Adam Joseph Becker, griffen zu Papier und Zeichenstift, und dann versuchten sie sich als Kopisten. Sie skizzierten schlecht und recht in Frankfurt die Zeichnung der Burg. Hut ab vor solcher Heimatverbundenheit! – Zum Kaufen reichte das Geld nicht, dann zeichnet man eben selbst. Diese Skizze gelangte in die Hände von Wilhelm Beichert, einem Verwandten des Lehrers Beichert, der lange Jahre als Pädagoge in unserem Heimatort wirkte. Dieser Wilhelm Beichert ließ in Mainz durch einen Maler aus der vorhandenen einfachen Kopie ein Aquarell herstellen, das sich heute noch im Besitz der Familie W. Hindelang befindet.“

Die Phantasieburg Hayn

Weiter berichtet Kahl:

„In den letzten Jahren haben sich des Öfteren Schulkinder als „Schatzgräber“ betätigt und neben Steinresten manche „Kleinigkeit“ gefunden, die auf längst entschwundene Zeiten hinweist. So förderte man einen Schlüssel, der sich auf Grund einer Untersuchung als „Steckschlüssel“ erwies, wie er an Schmuckschränken und Truhen, sowie Truppenkassetten zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert Verwendung fand, zu Tage.

Um die Sicherheit der Burgbewohner zu erhöhen, so erzählte man, habe es einen unterirdischen Gang unter der Burg gegeben, der die Insassen nach einigen hundert Metern ins Freie, in Richtung Heusenstamm, führte.“[13]

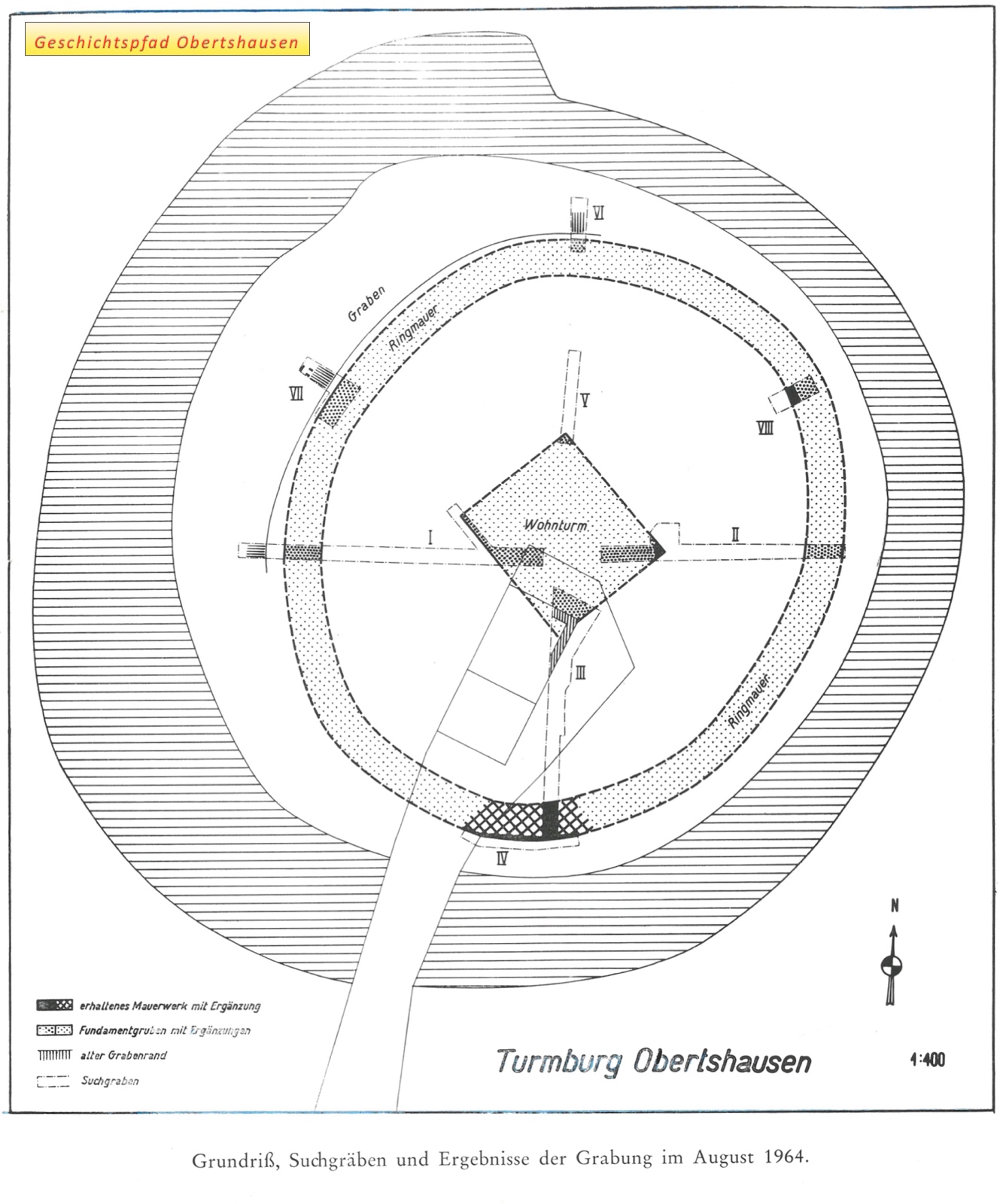

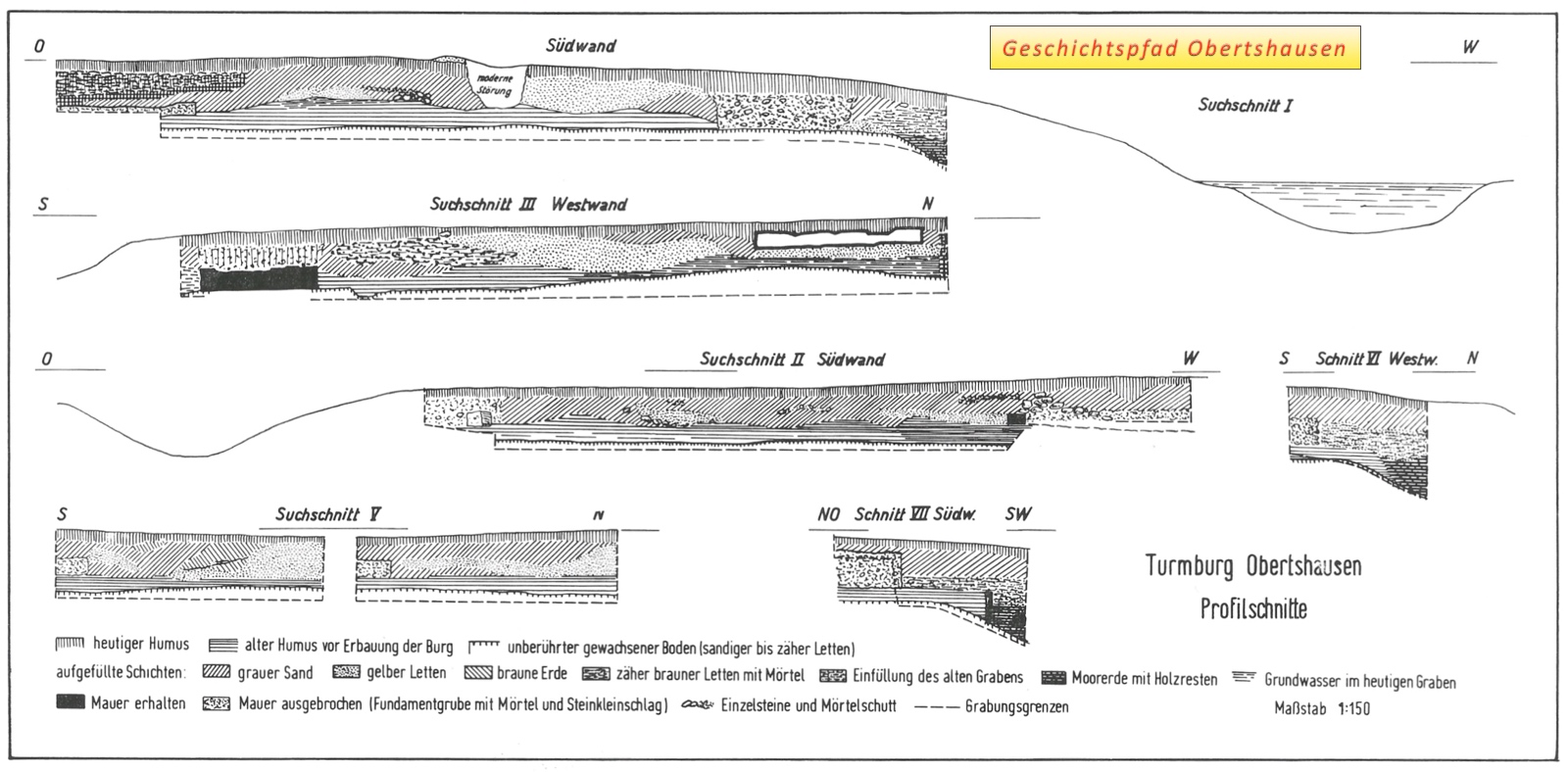

Bei der ersten Grabung, die von 11. bis 21 August 1964 stattfand, wurde zunächst der Suchgraben 1 bis zur Mitte des Burggeländes von Westen nach Osten ausgehoben. Das durch spätere Eingriffe mehrfach gestörte Profil ließ den Aufbau des Burggeländes noch in allen Einzelheiten erkennen. Zur Bodenbeschaffenheit siehe entsprechende Skizze. Die „moderne Störung“ ist eine Auffüllschicht, die zahlreiche Scherben des 11.-12. Jahrhunderts sowie einige Tierknochen enthielt. Im östlichen Grabenende zeichneten sich scharf abgegrenzte Mörtelschichten von 10-60 cm Stärke als das direkt auf die alte Humusschicht in voller Ausdehnung aufgesetzte Fundament des Turmes ab. Über den Abbruchsschichten des Turmes liegt zunächst eine schwarzgraue Schlackenschicht, aus der ein gotischer Schlüssel mit rhombischem Griff geborgen wurde, und darüber eine verrottete Dunglage der späteren Gärtnerei Krämer.

Der Suchgraben 2 ist die östliche Fortsetzung des Suchgrabens 1. Hier war in der untersten Lage ein Teil des Turms, ein fast quadratischer Sandstein von 25 x 26 cm, erhalten geblieben. Die Fundamentgruben der Ringmauer zeigten sich auf beiden Seiten des Turmfundamentes in den Suchgräben 1 und 2 durch eine dunkle Bodenfüllung mit viel Mörtel und Steinsplittern in einer Breite von 2,20 Meter.

Im Suchgrabens 3 wurde im südlichen Teil ein größerer Steinquader gefunden, der zur äußeren Ringmauer gehörte. Dadurch konnte bestätigt werden, dass die Ringmauer eine Breite von 2,20 Meter hatte. Im nördlichen Teil des Suchgrabens 3 stieß man auf das 50 cm breite Fundament des im 19. Jahrhundert errichteten Häuschens.

Der Suchgraben 4 grenzt an das südliche Ende des Suchgrabens 3 an. Er legt auf etwa 7 Meter die Ringmauer frei. Diese war hier in letzten Steinlagen in einem massiven Mauerfundament von 2,20 Meter Breite erhalten. Es war dies die einzige Stelle, an der einwandfrei festgestellt werden konnte, ob der Mauerring rund oder polygonal (ein Vieleck) war. Es ergab sich eine ungleichmäßig gerundete Ringmauer.

Neben den Fundamentgruben in den Suchgräben 1 und 2 wurde die Ringmauer an ihrer Außenfront nochmals in den Suchgräben 6 und 7 und an ihrer Innenfront im Suchgraben 8 angeschnitten, wo auf einen halben Meter Dicke die alte Steinsetzung noch erhalten war. Sie umschloss einen leicht ovalen Hofraum von 28 Meter in ost-westlicher Richtung und 31 Meter in nord-südlicher Richtung. Der in nördlicher Richtung von Suchgraben 3 angelegte Suchgraben 5 erfasste in seinem Südteil genau die Mauerecke des Turmes.

Die Grabenböschungen begannen in einem durchschnittlichen Abstand von einem Meter vor der Ringmauer mit einem scharfen Abbruch nach unten, die, wie Holzpfählchen von 40-50 cm Länge und 10 cm Dicke und davor liegende dickere Holzbalken im Suchgraben 7 zeigten, gegen ein Abrutschen des Erdreiches und eine Gefährdung der Ringmauer geschützt waren. (siehe Schnitt 7 in Grafik O15-05)

Der Abstand des alten Grabenrandes vom heutigen schwankt im Gelände zwischen 2 und 7 Meter. Der Graben war also ursprünglich wesentlich breiter als heute. Durch die Benutzung der Innenfläche als Gartenland, wurde ein Teil des Grabens beigefüllt. Auf der Ostseite wurde erst in neuerer Zeit der alte Graben mit dem Raumer etwa zur Hälfte planiert. Die ehemalige Breite des Grabens lässt sich auf 13 Meter Breite feststellen. Die Tiefe konnte wegen des Gerümpels, das heute den stark vermoorten Graben füllt, nicht ausgelotet werden, betrug aber mindestens 2,50-3,00 Meter. Der noch vor wenigen Jahren hohe Grundwasserstand sorgte für ständige Wasserfüllung. Ob in alter Zeit der Zugang zur Burg der gleiche war wie heute, konnte, da kein aufgehendes Mauerwerk mehr erhalten war, nicht festgestellt werden. Vermutlich führte eine teilweise abwerfbare hölzerne Brücke in das Innere der Burg.

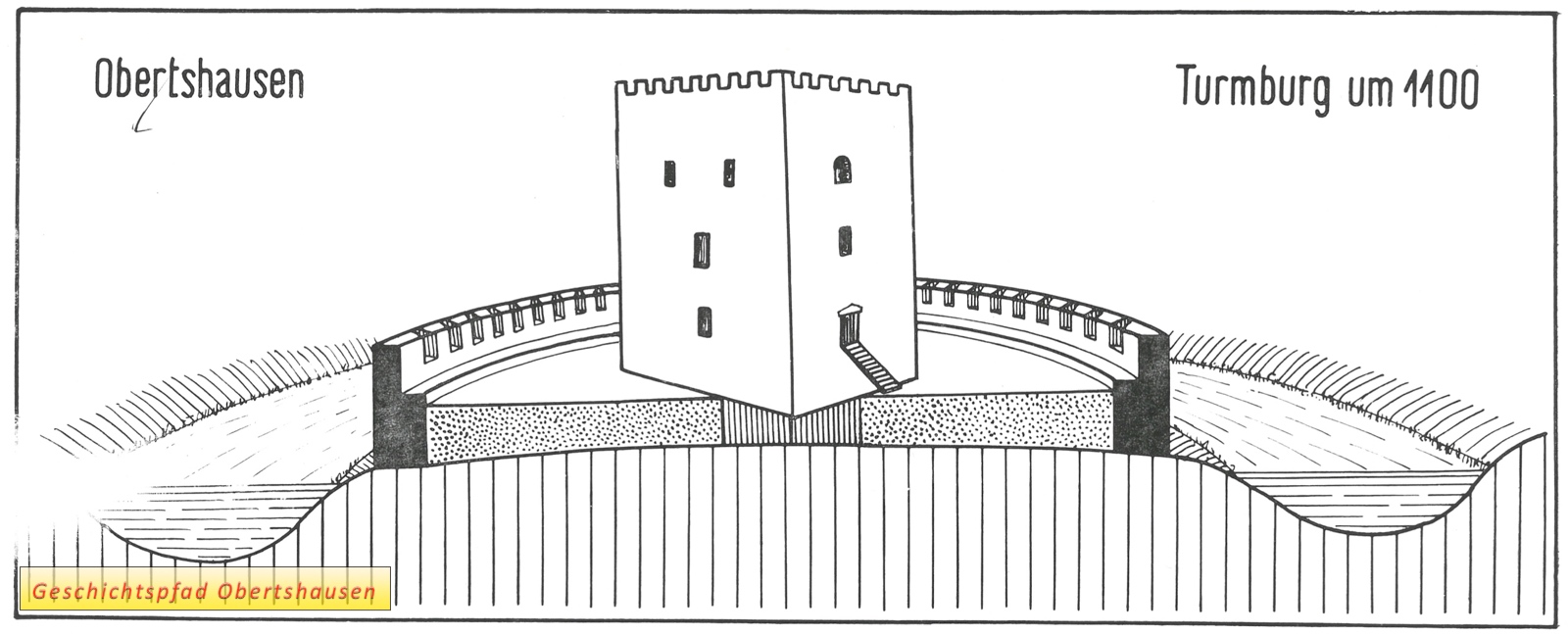

Die Grabungsergebnisse erlauben eine einwandfreie Rekonstruktion dieser frühen Burg. Eine 2,20 Meter breite Ringmauer umschloss auf 106 Meter Länge eine leicht ovale Hoffläche von 31:28 Meter Durchmesser. Von der in Stein gesetzten Ringmauer geht etwa die halbe Breite für die umlaufenden Zinnen und Schießscharten ab. Die andere Hälfte der Mauer bildete den etwas erhöhten inneren Umgang längs des Zinnenkranzes. Der mindestens dreistöckige Wohnturm mit oberem Zinnenkranzabschluss lag fast genau in der Mitte des Burgberinges. Es war ein rechteckiger Bau von 9,20:7,80 Meter Außenflächen[14]. Er war – wegen des hohen Grundwasserstandes – nicht unterkellert, sondern saß, wie die scharf abgegrenzte noch 10-80 starke Mörtelschicht mit Steinkleinschlag zeigte, mit seiner gesamten Grundfläche direkt auf dem alten Humus auf. Die ehemalige Mauerstärke des Wohnturmes war nicht mehr festzustellen, da sich bei dem völligen Ausbruch keine Mauersubstanz mehr erhalten hatte. Da der Turm mehrstöckig war, dürfte die Mauerstärke bis zu 2 Meter betragen haben, so dass für die nutzbare Fläche der Innenräume der einzelnen Stockwerke noch etwa 20 qm übrigbleiben.

Die Hoffläche zwischen Mauerbering und Turm war je nach der Tiefenlage der ehemaligen, durch den alten Humus gekennzeichneten Oberfläche etwa 1.00-1.30 Meter hoch aufgefüllt. Das Material der Auffüllung bestand aus sandiger und dunkelbrauner Lette, die aus dem Burggraben entnommen wurde. Der dadurch entstand kleine Hügel wurde im Laufe der Jahrhunderte durch Feld- und Wiesenarbeiten planiert.[15]

Grundriss, Suchgräben und Ergebnisse der Grabung im August 1964

Schichtprofile der im Burggelände angesetzten Suchgräben 1964

Schnitt durch die rekonstruierte Burganlage 1964

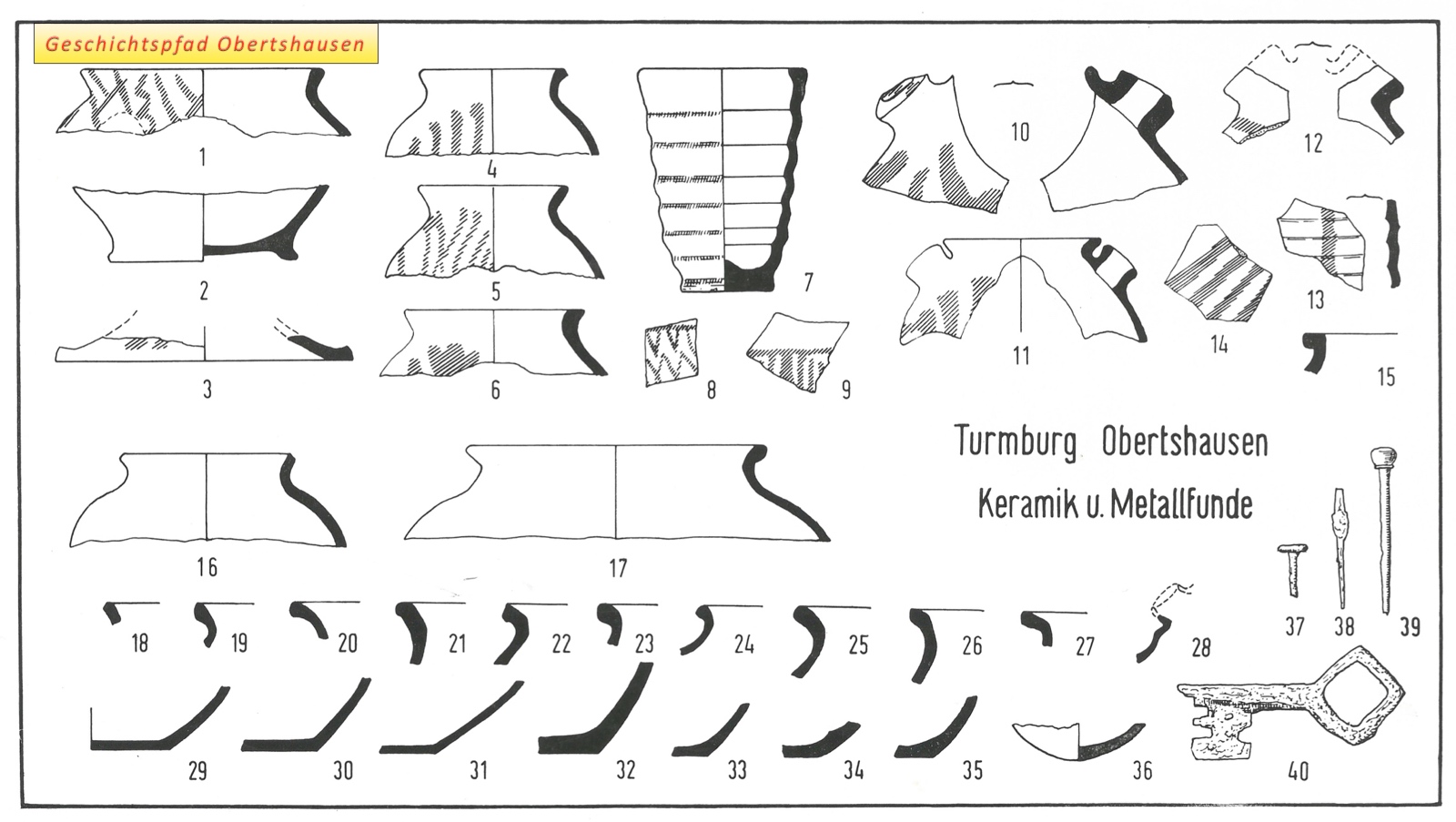

Die Keramik aus den Auffüll- und Abbruchschichten ist zeitlich eng begrenzt. Neben der gelblich-weißtonigen glatten Keramik mit und ohne Bemalung steht die hart- gebrannte raue, grautonige Keramik. Der Wende des 10.-11. Jahrhunderts sind die Beutelgefäße (Tafel 55, Abb. 4-6, 16, 36), das Profil (Tafel 55 Abb. 15) sowie viele Bruchstücke von weißtonigen Kacheln (Tafel 55, Abb. 7) zuzurechnen. Die Kugeltöpfe mit den breiten, flachen Standflächen und den mehr oder weniger ausladenden Randprofilen sanfter Rundung (Tafel 55 Abb. 17-27, 29-35) gehören ebenso wie die rotbemalte, weißtonige Ware Pingsdorfer Art (Tafel 55, Abb. 1-6, 8-14) dem 11. und 12. Jahrhundert an. Dünnschliffe einer Auswahl dieser Scherben ergaben nach den Untersuchungen des Hessischen Landesamts für Bodenforschung in Wiesbaden folgenden Befund: Die weißen Keramikproben Pingsdorfer Art weisen eine mit den Keramikproben aus Seligenstadt, Zellhausen und Dreieichenhain weitgehend übereinstimmende Zusammensetzung auf. In allen vier Fällen wurde ein ganz gewöhnlicher Lehm verarbeitet und bei niedrigen, bzw. gemäßigten Temperaturen ausgebrannt. Hinweise auf die geographische Lage der Rohstoffgewinnung geben nur die spärlich erhaltenen sogenannten „Schwerminerale“. Da hierbei Staurolith regelmäßig auftritt, wird das Material höchstwahrscheinlich aus dem Spessart- Vorland stammen. Staurolith-führende Gesteine sind im Spessart relativ verbreitet. Eine weitere Einengung des Herkunftsgebietes ist aufgrund des mikroskopischen Befundes leider nicht möglich.

Die graue Ware aus der Fundstätte Obertshausen ist ebenfalls aus einem ganz gewöhnlichen Ton hergestellt worden, der aber wesentlich mehr Glimmerdetritus enthielt als der für die weiße Keramik verwendete Lehm. Das Rohstofflager ist auch in diesem Falle im Spessart-Vorland zu vermuten.[16]

Turmburg Obertshausen Keramik- und Metallfunde Grabung 1964

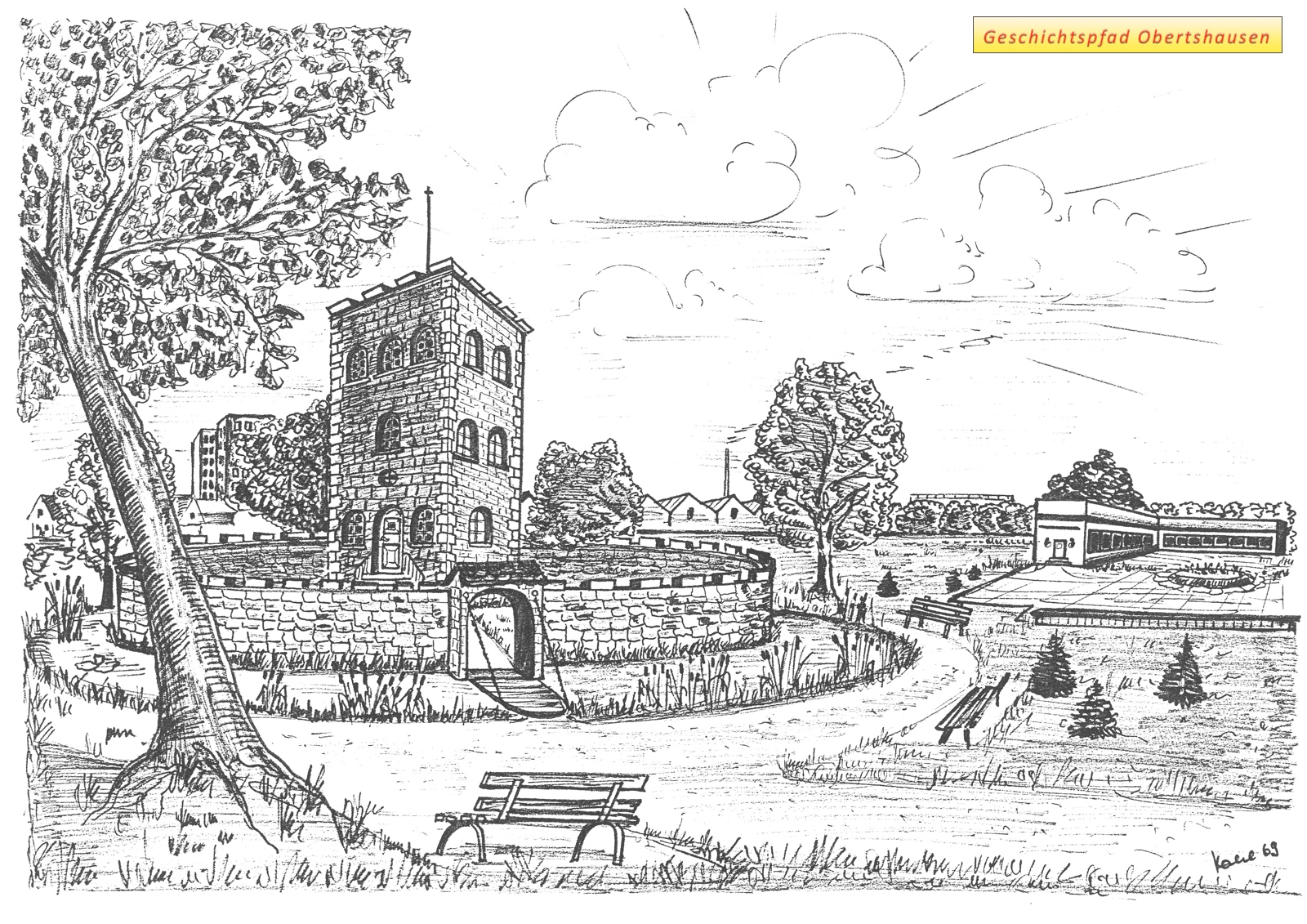

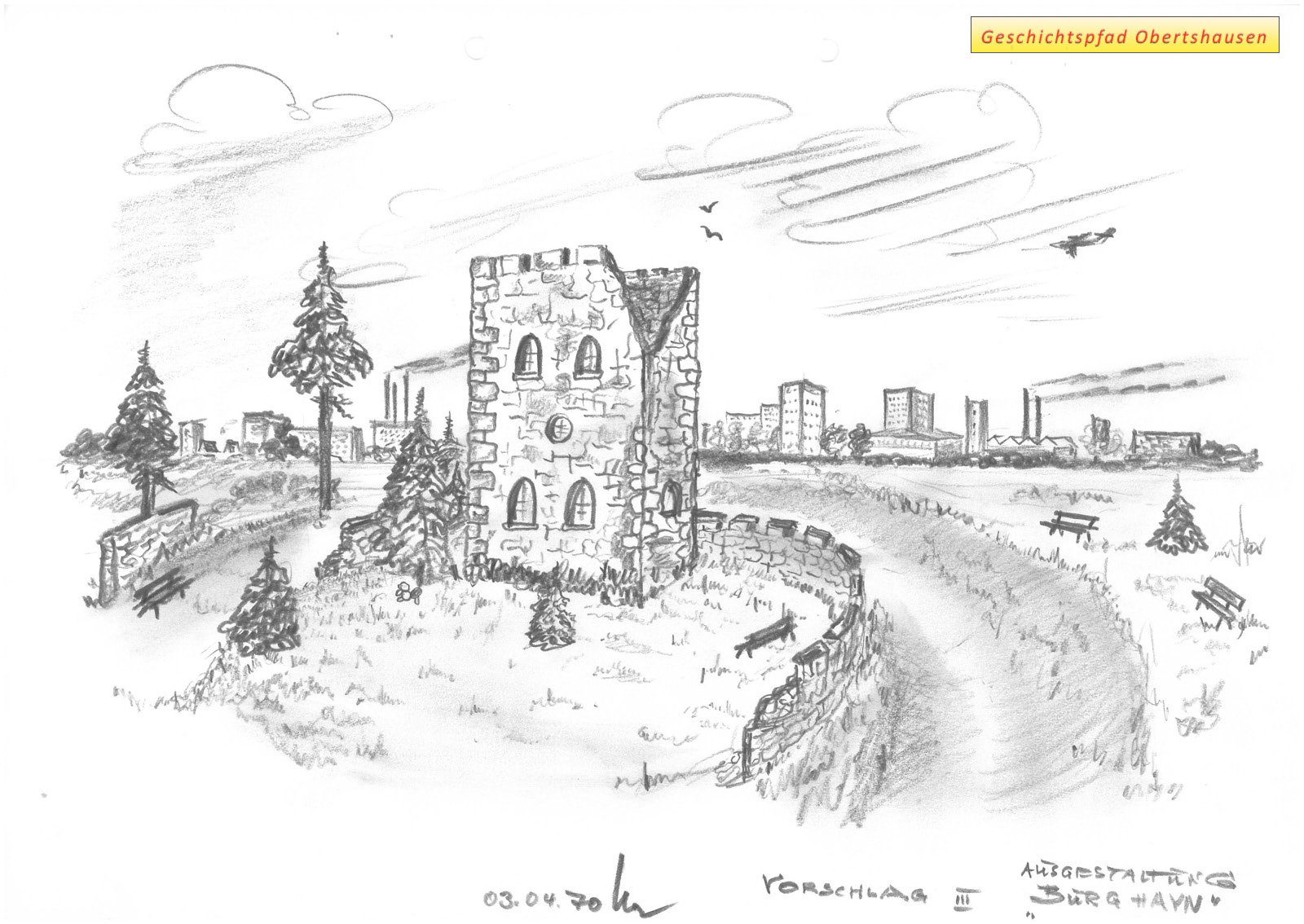

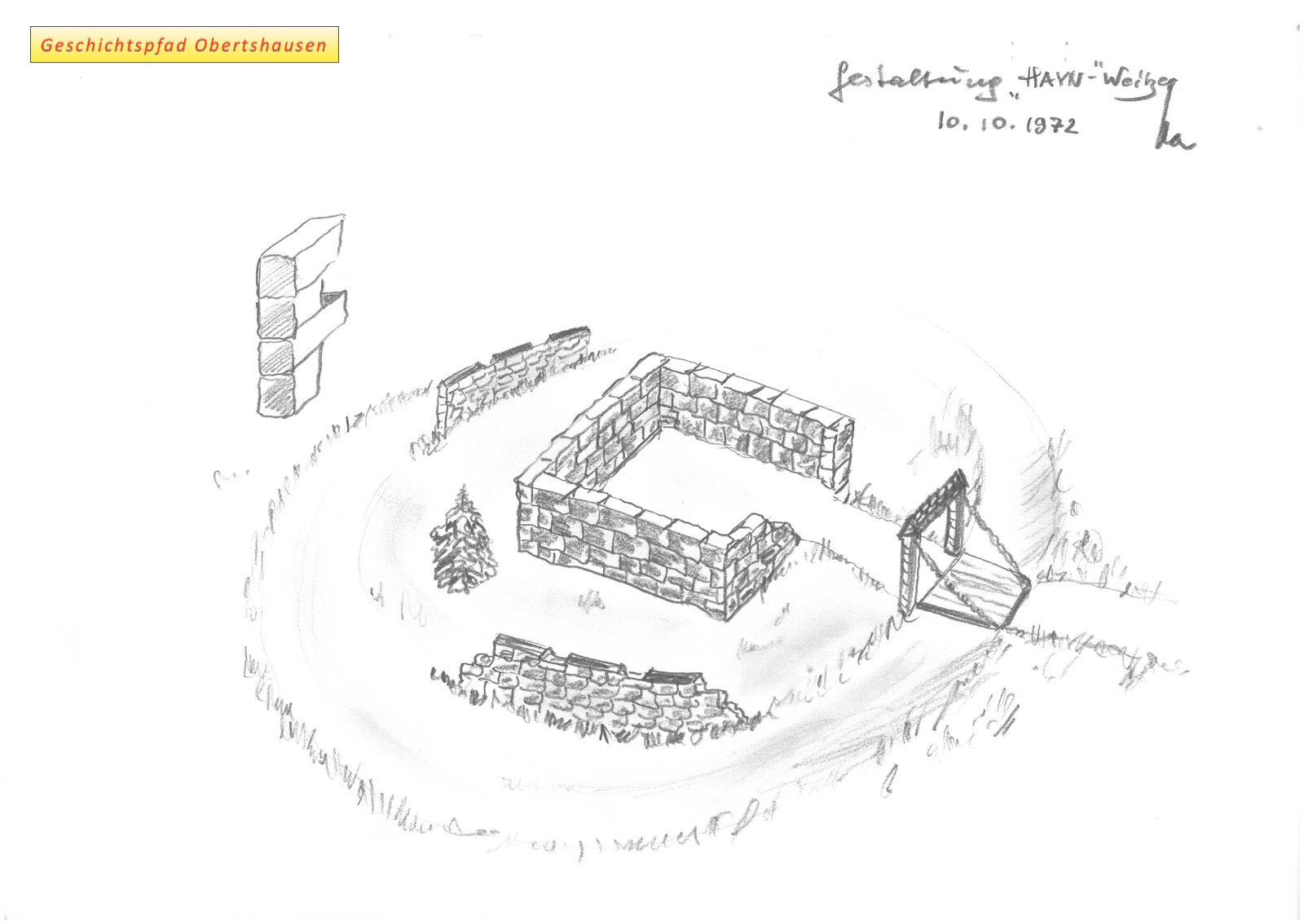

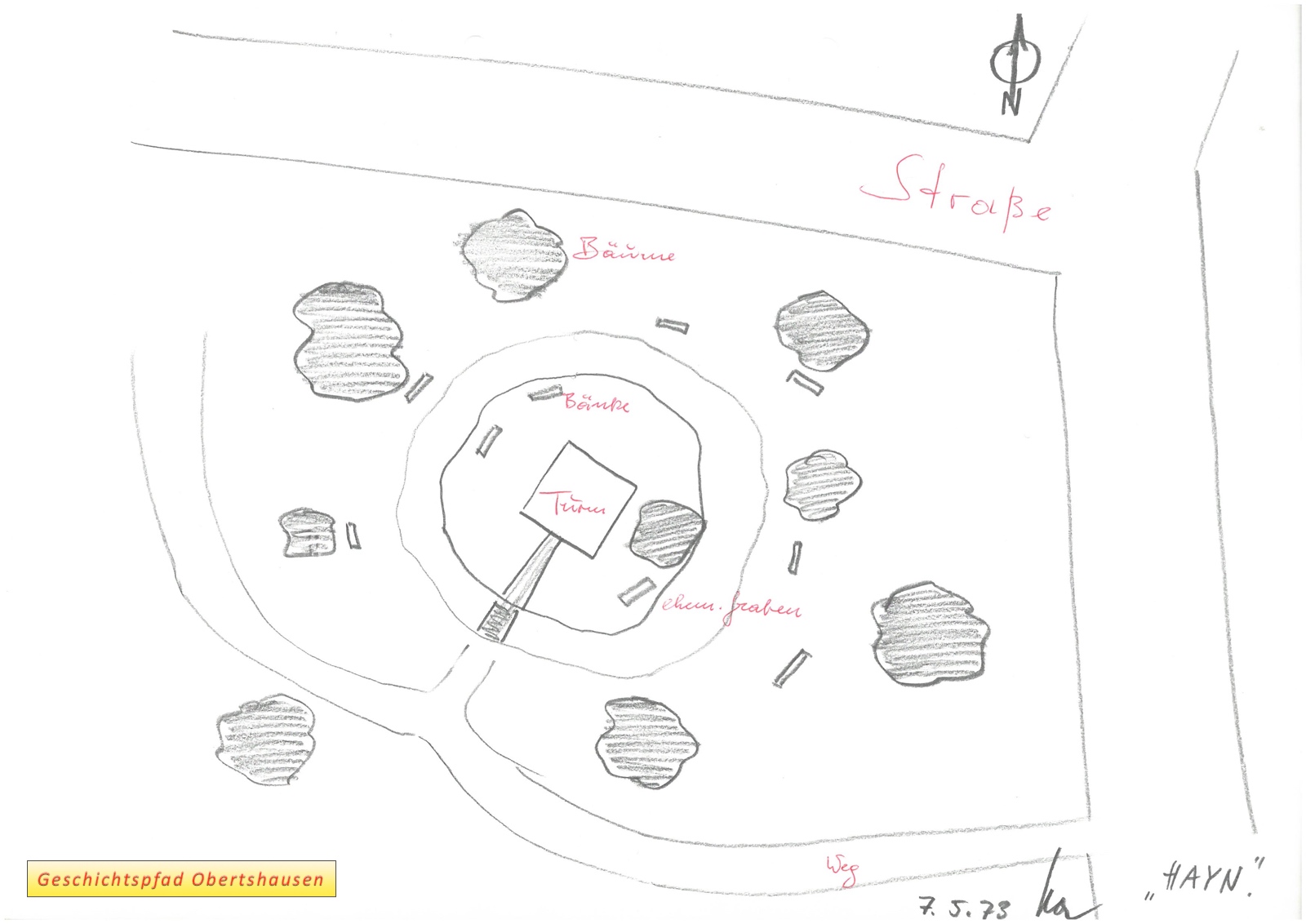

Seit den Ausgrabungen im Jahr 1964 gab es Ideen, die Burg wieder aufzubauen. Der damalige Konrektor der Eichendorff-Schule Heinz Kahl legte dazu diverse Entwürfe vor, die von einer vollständigen Rekonstruktion bis zu der Variante reichten, die alten Umrisse des Mauerwerks und der äußeren Ringmauer nur anzudeuten.

Bilderserie des Schuljahrgangs 1934/35 mit den Lehrern Jakob Rittersberger, Adolf Schwab, Emilie Wagner und dem Schuldiener Graf (Spitzname „WasWas“)

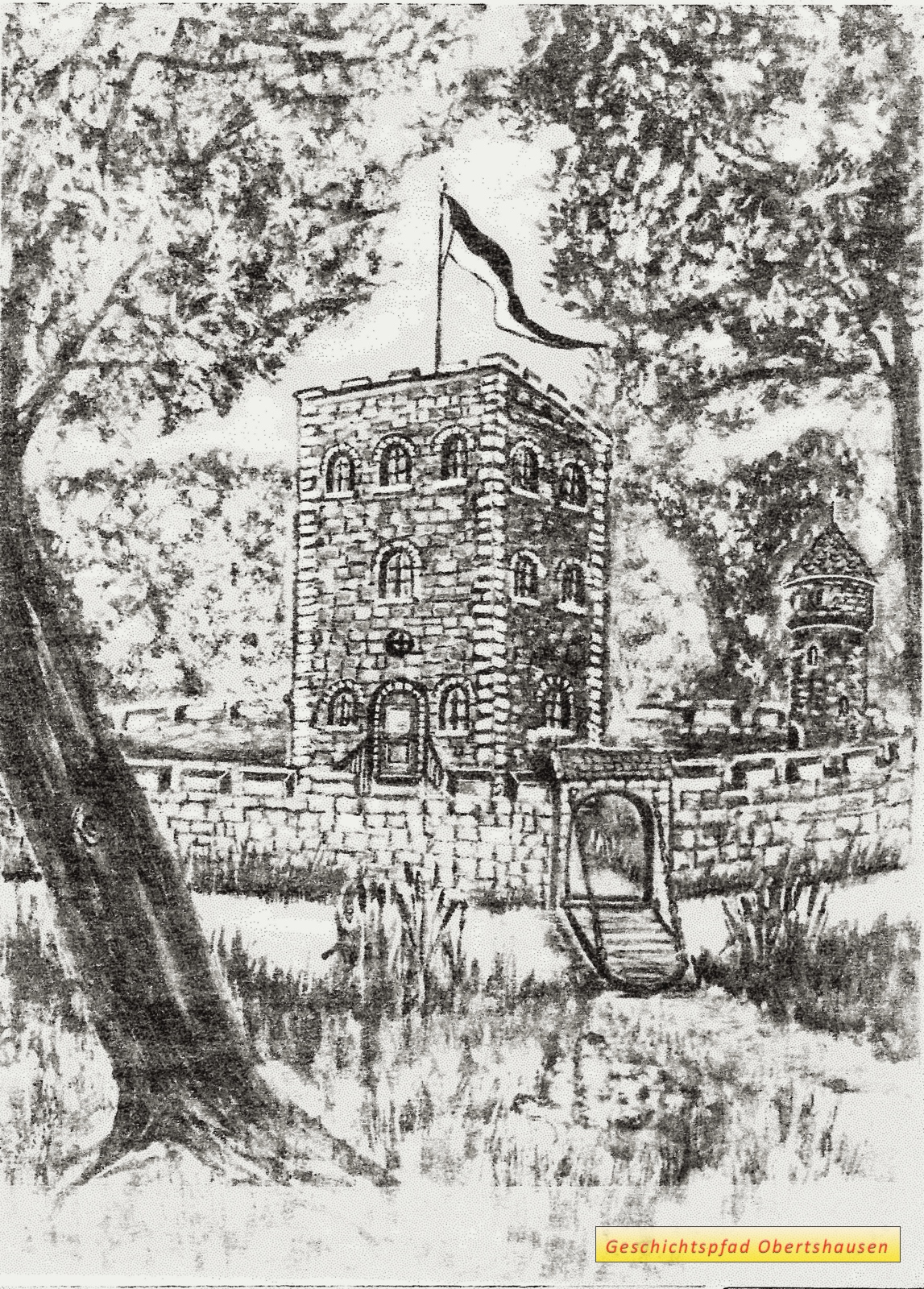

Burg im Hain, Zeichnung von Heinz Kahl in idealisierter Form, 1963

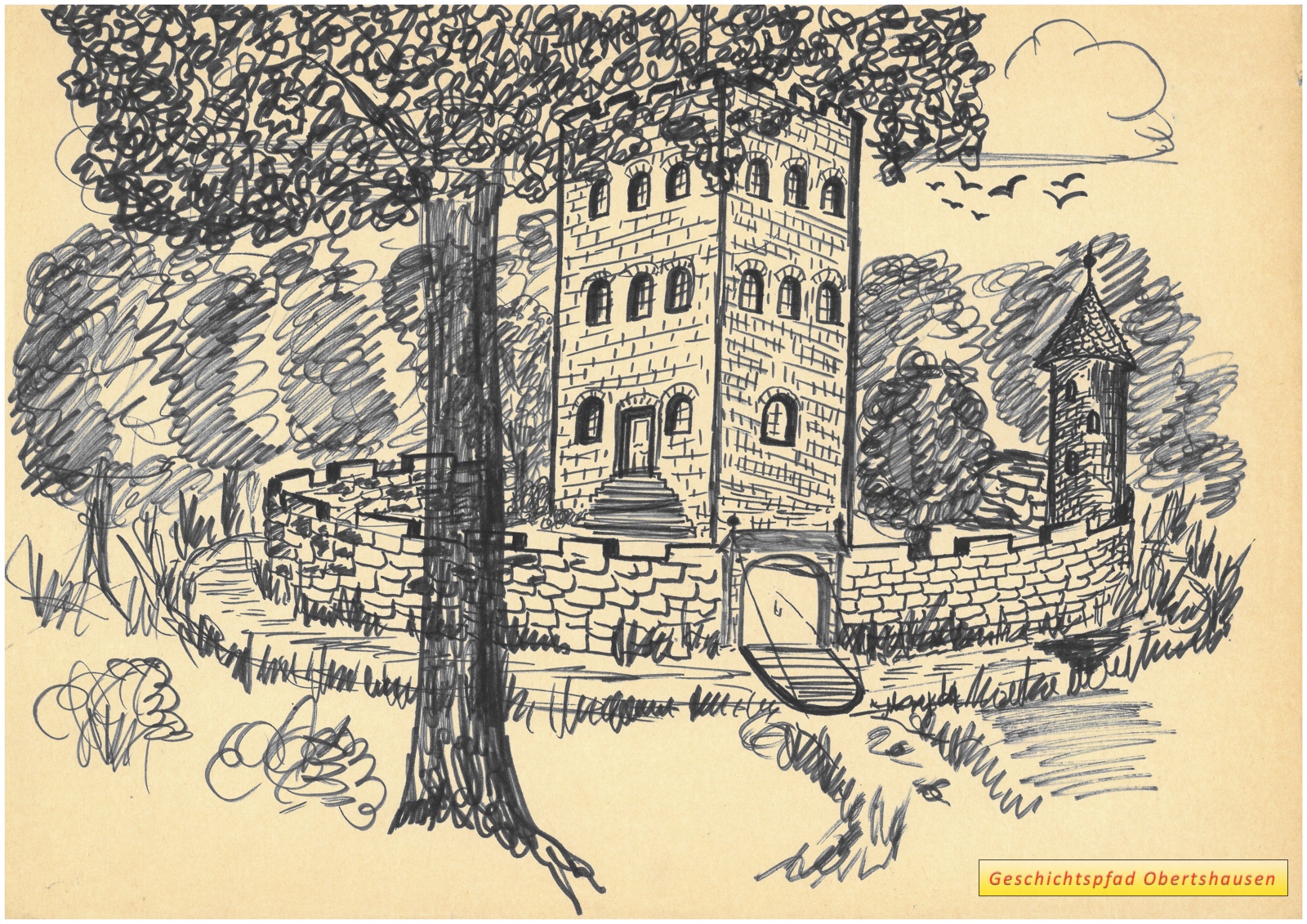

Burg im Hain, Zeichnung von Heinz Kahl in idealisierter Form

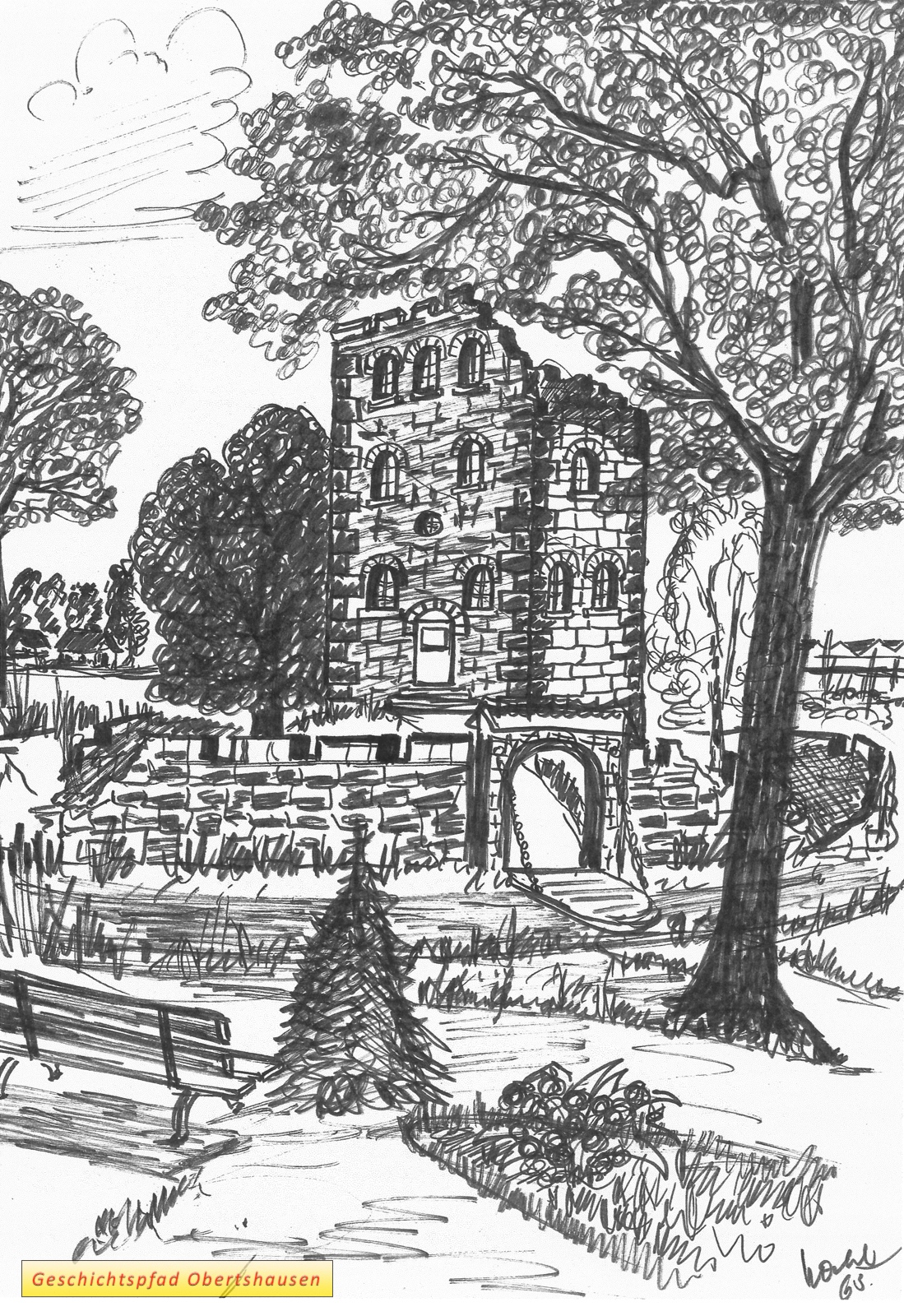

Rekonstruktion Burgruine Zeichnung von Heinz Kahl, 1963

Vorschlag Rekonstruktion Burg im Hain mit Wehrmauer und Zugbrücke, 10. Juli 1966

Burg im Hain in moderner Landschaft, Zeichnung von Heinz Kahl, 1969

Vorschlag Rekonstruktion Burgruine mit Freizeitgelände in moderner Landschaft, 3. April 1970

Vorschlag Rekonstruktion 1972, angedeutete Mauerreste der Wehrmauer und des Turms mit Zugbrücke

Skizze Burg im Hain Freizeitgelände, Heinz Kahl, 7. Mai 1973

In der Ausgabe der Offenbach Post vom 8. August 1974 kann man dazu das Folgende lesen:

„Das Gelände soll so hergerichtet werden, dass die alten Umrisse des Mauerwerks und der Grundriss des ungefähr 12 Meter hohen Turmes erkennbar werden. Der alte Burggraben jedoch, dessen Überbleibsel, der „Hainweiher“, erst vor wenigen Jahren zugeschüttet wurde, wird allerdings nicht wieder ausgehoben; nur eine leichte Vertiefung soll den Verlauf des Grabens noch andeuten.“

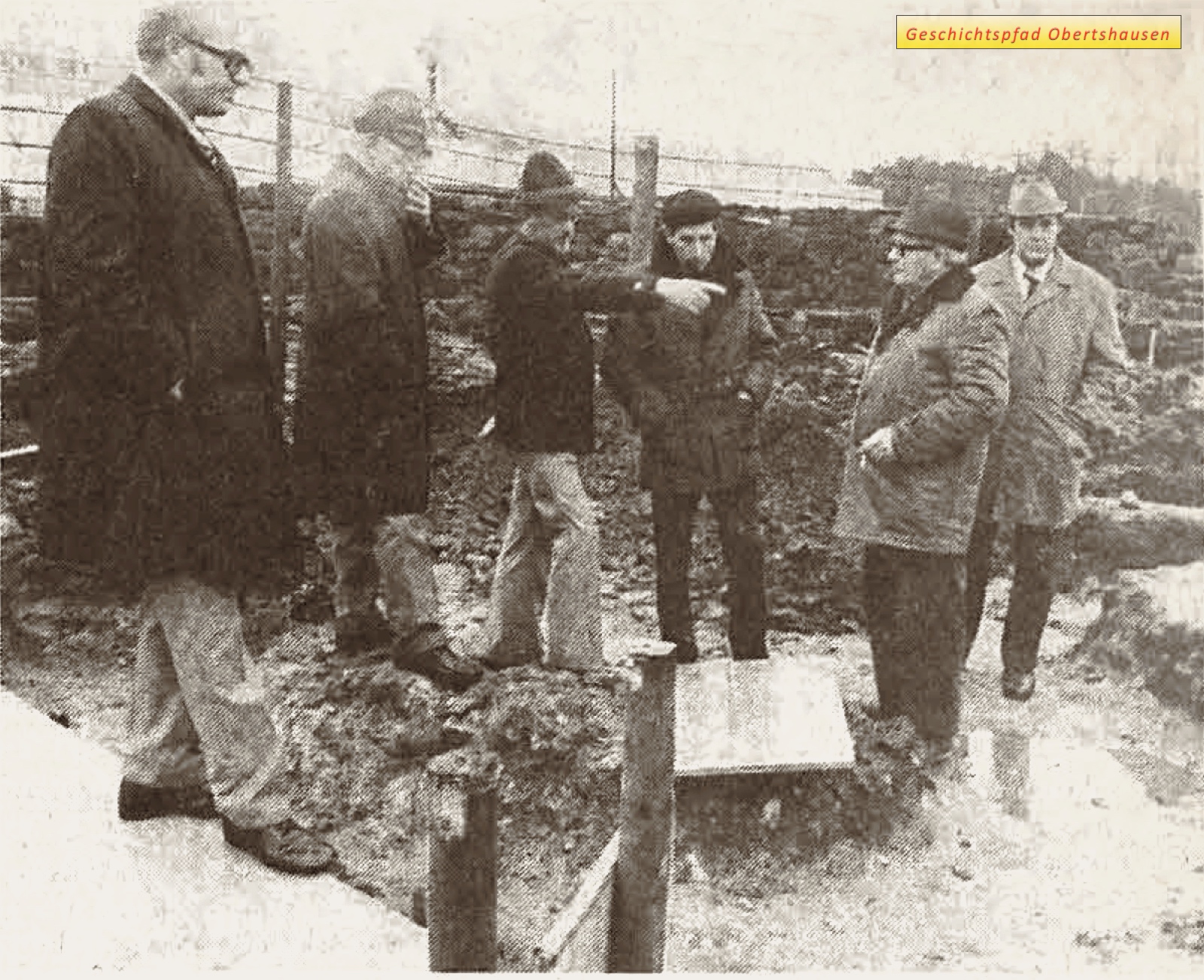

Der Kreisbodendenkmalpfleger Klaus Ulrich machte sich mit seinen Helfern nun daran, nach den vorhandenen Unterlagen eine genaue Flächenuntersuchung vorzunehmen. Diese totale Freilegung der alten Burg war überhaupt erst durch den Beschluss der Gemeindevertreter ermöglicht worden, im Bereich dieses historischen Geländes eine Naherholungsstätte anzulegen.

In der Zeit vom 12. bis 18. November 1974 wurde also nun das komplette Burggelände freigelegt. Dabei kamen die Fundamentreste eines runden Turmes von 10,20 m Außendurchmesser zum Vorschein. Vorher ging man stets von einem eckigen Turm von 9,20:7,80 Meter aus, da auch die Turmburg in Dreieichenhain diese Gestalt hatte. Diese neue Erkenntnis war für die örtliche Presse dann der Anlass, am 20. November 1974 von einer „historischen Sensation“ zu sprechen.

Offenbach Post vom 1. August 1974 - Platz zwischen Garten-, Burg und Straße im Hain öd und leer.

Offenbach Post vom 20. November 1974 - Historische Sensation in Obertshausen - Burg im Hain war rund. Fundamentreste in ca. 1,5 Meter Tiefe

Offenbach Post vom 26. November 1974 - Ausgrabung der alten Burg zieht viele Fachleute an. Von links: Bürgermeister Robert Roth, Friedrich Fuchs vom Kreisbauamt, Kreisbodendenkmalpfleger Klaus Ulrich, Landeskonservator Dr. Müller, Bauunternehmer Becker und Bauamtsleiter Denk

Offenbach Post vom 4. Dezember 1974 - Fundamentreste eines runden Turms freigelegt

Grabungen Burg im Hain 1974

Die Ausgrabungsstätte gibt den Grundriss wieder

Festumzug 1100 Jahrfeier, hier wird die Burg noch in eckiger Form gezeigt, Fotoalbum Karl Mayer, 1965

Festumzug 1100 Jahrfeier - Burg im Hain in eckiger Form - Auszug Fotoalbum Otto Haider – 1965

Festumzug 1100 Jahrfeier, hier wird die Burg noch in eckiger Form gezeigt, Fotoalbum Karl Mayer, 1965

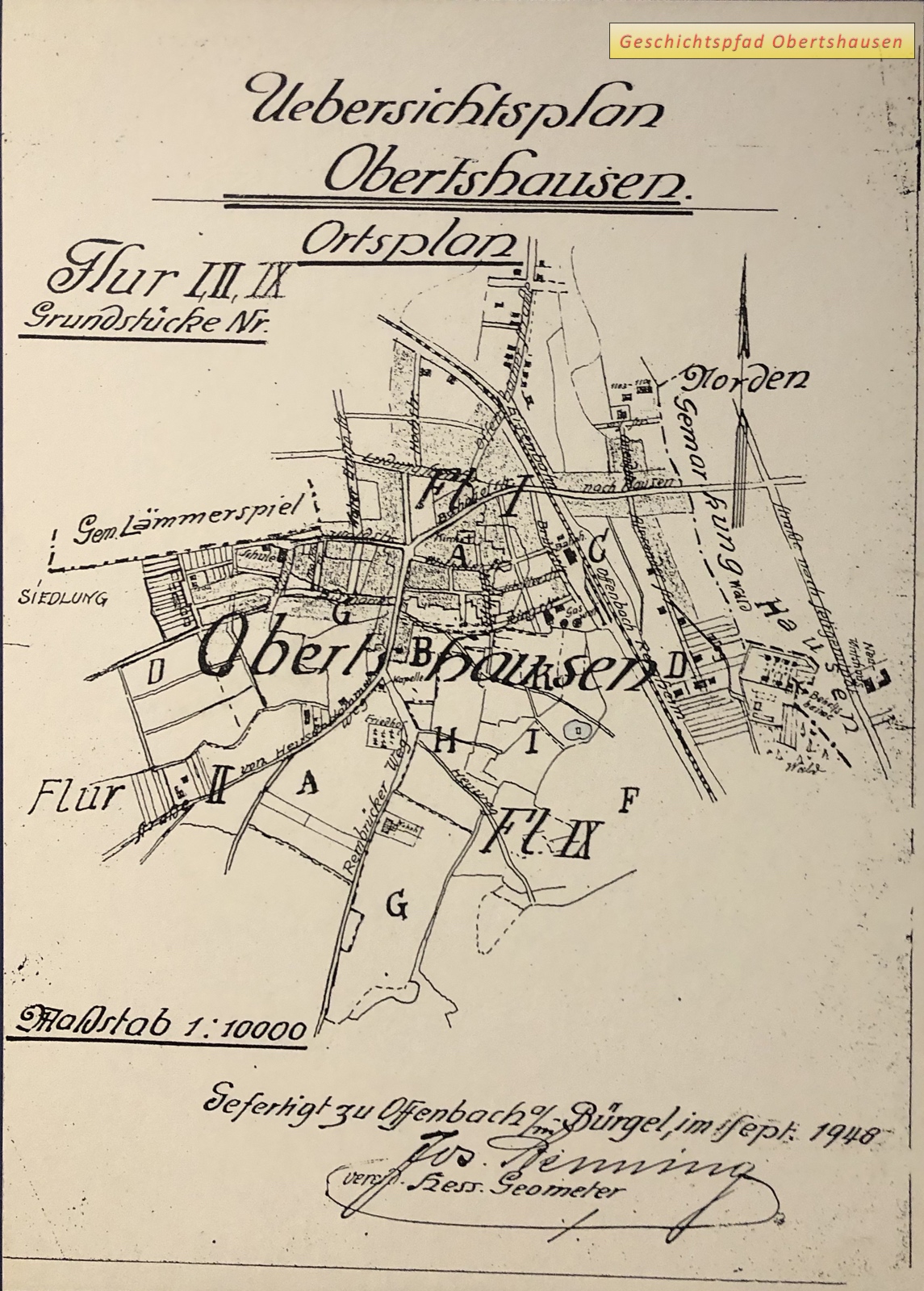

Übersichtsplan Obertshausen 1948 gefertigt von Josef Benning, Geometer, Offenbach-Bürgel, Flur IX mit dem Hainweiher

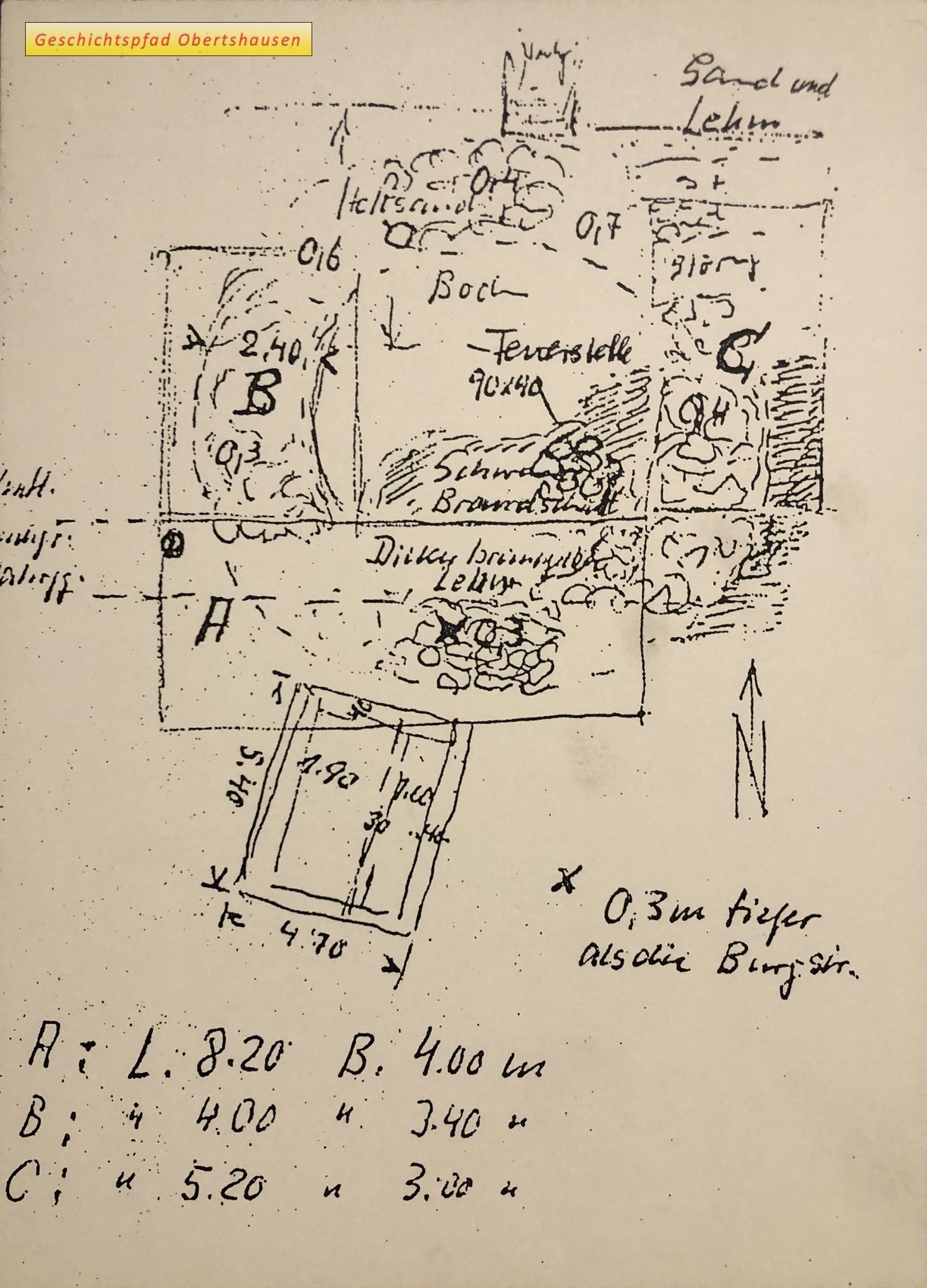

Ausgrabung Bereiche A-B-C – 1974, mit eingezeichnetem Häuschen aus dem 19. Jahrhundert

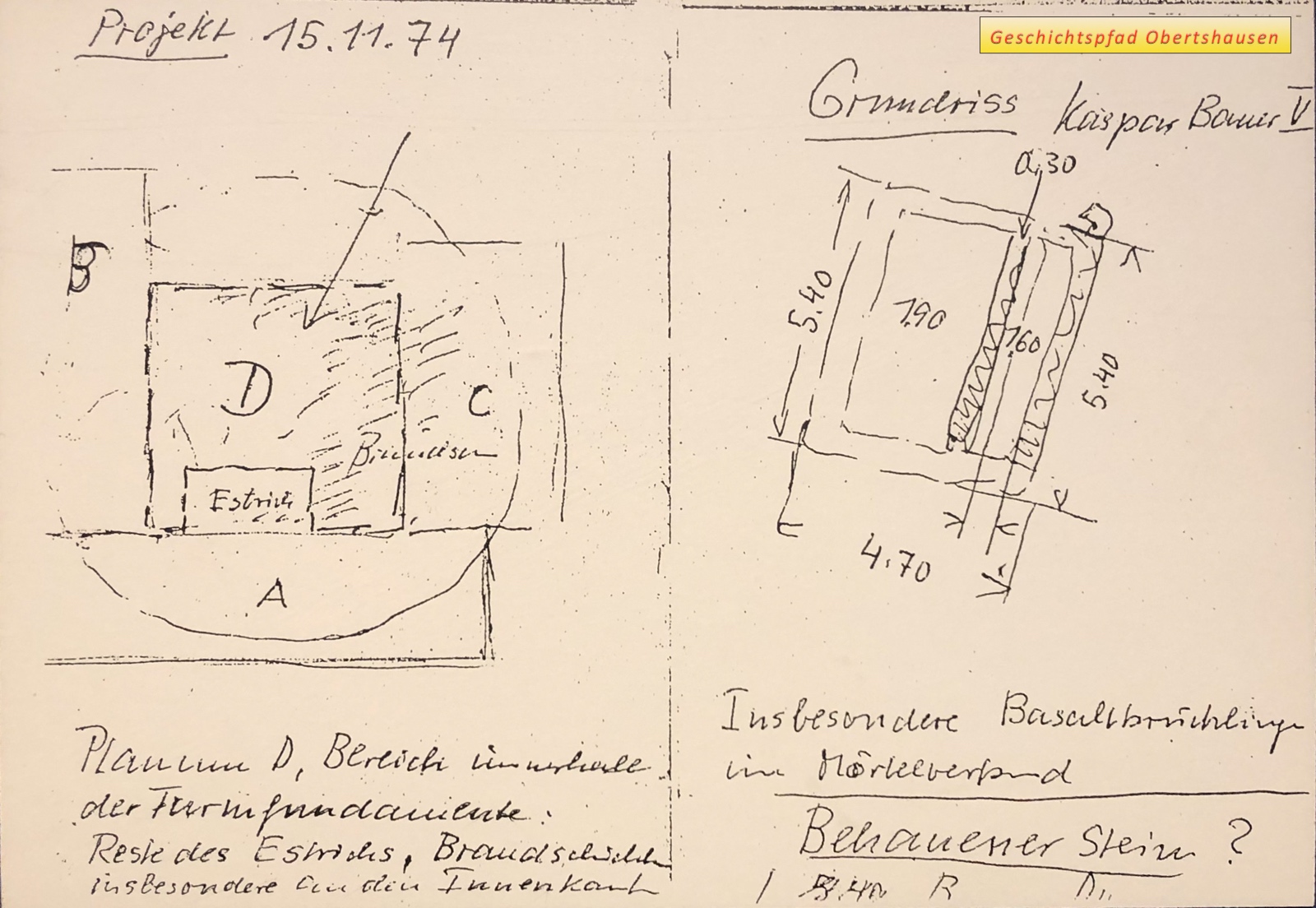

Ausgrabung Bereiche A-B-C-D – 1974, Planum D innerhalb der Turmfundamente, rechts Grundriss des Häuschens von Kaspar Bauer V

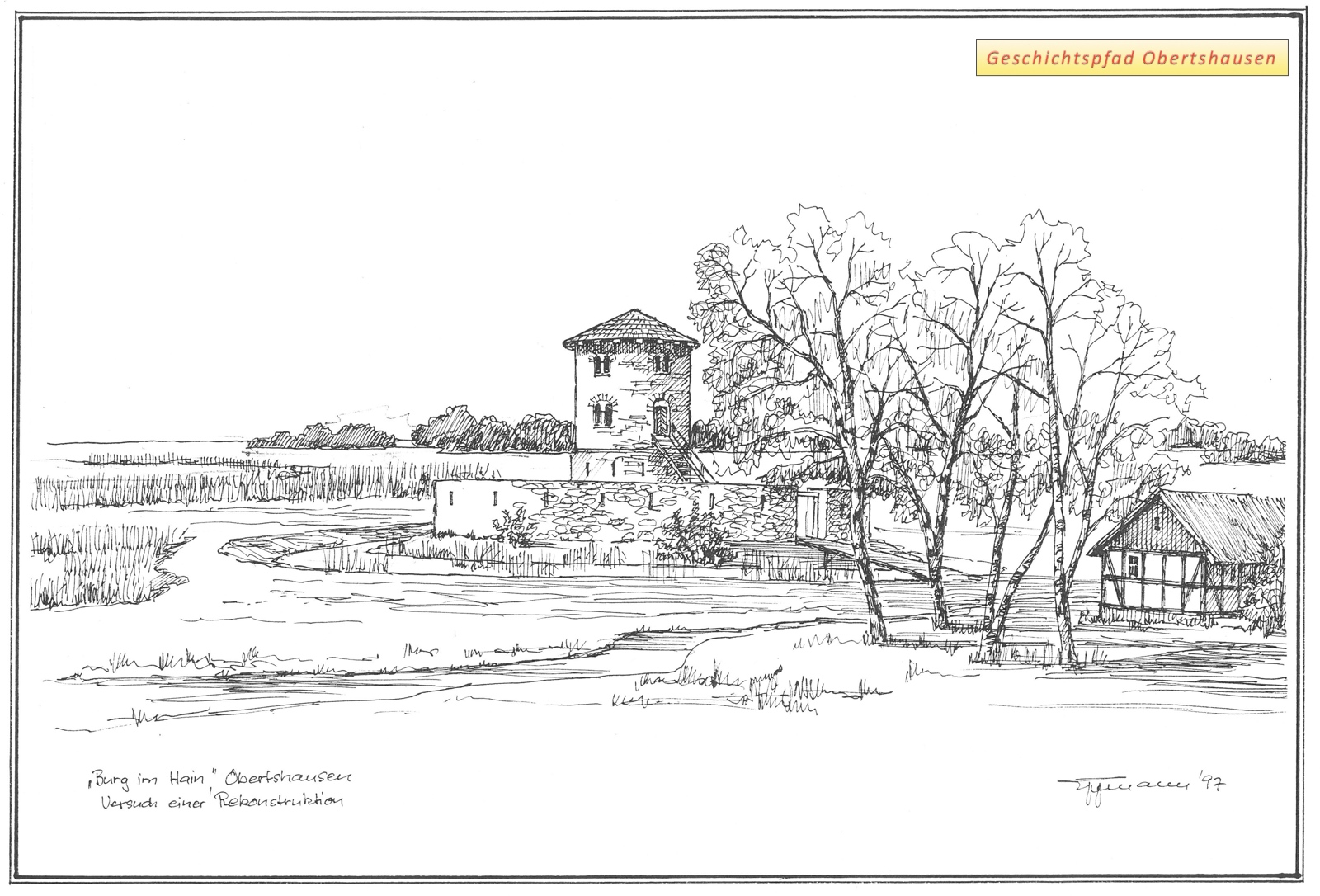

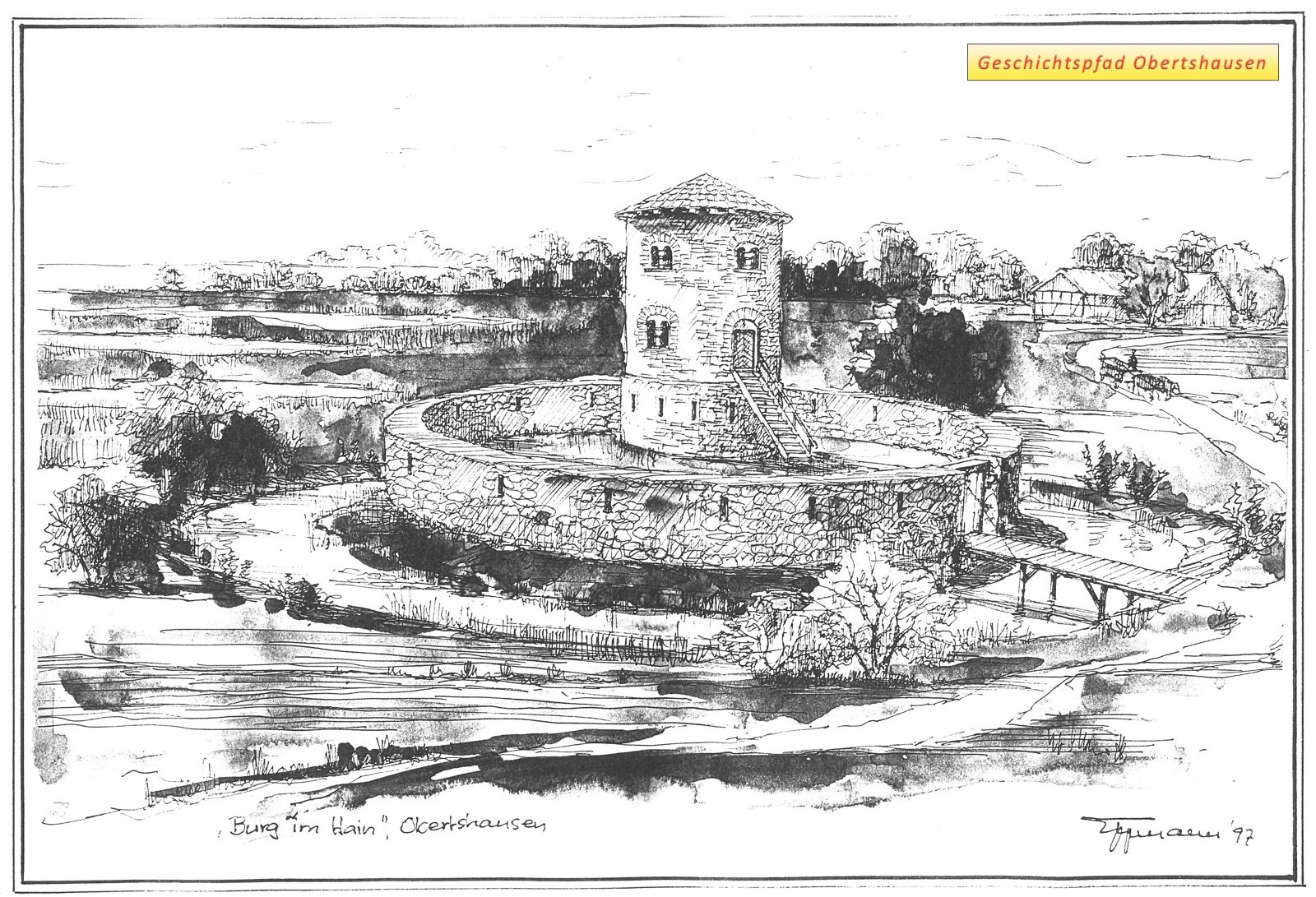

Burg im Hain, Zeichnung von 1997, Versuch einer Rekonstruktion, Günter Eppmann

Burg im Hain, Zeichnung von Günter Eppmann, 1997

Burg im Hain, Aquarell von Günther Eppmann, 1997. Es zeigt die realistischste Annäherung an die ursprüngliche Gestalt der Burg

Aus den alten Brandschichten und einer Herdstelle bargen die freiwilligen Helfer der Gemeinde Obertshausen, der Firma Josef Becker, Obertshausen sowie an archäologischen Untersuchungen interessierte Schüler, dann in mühevoller Kleinarbeit die letzten Hinterlassenschaften der ehemaligen Burgherren. Im Wesentlichen fanden sich mehr oder weniger fragmentierte Reste des mittelalterlichen Tongeschirrs, wie kugelige Kochtöpfe und bauchige Krüge. Anhand dieser Keramikreste lässt sich die Zeit der Auflassung der Burg etwa gegen Ende des 12. Jahrhunderts erneut bestätigen.

An der Grabung waren die Herrn Herzing und Schönwälder von der Gemeinde Obertshausen, sowie Gg. Greger, W. Berleth und G. Galamni von der Firma Josef Becker als Helfer beteiligt. In den Teilabschnitten A bis E[17] konnten die folgenden Exponate geborgen werden.[18]

(Grafiken O15-28, O15-29, O15-30, O15-40, O15-41, O15-42)

Teilabschnitt A: Bereich des runden Turmes (12.11.1974)

| Art des Fundes | Fundnummer | Beschreibung |

| Ware Pingsdorfer Art[19], 10.-12. Jahrhundert | 1-13 | Scherben von verschiedenen Gefäßen, weißlicher Ton, rote Bemalung |

| 14 | Scherben einer Kachel, weißer Ton | |

| 15 | Bodenfragment einer Kachel, gelblich bis rötlich-weißer Ton | |

| 16 | Scherbe mit Stempelmuster, außen grauer, innen rosafarbener Ton | |

| Graue, glimmerhaltige Ware[20], 9.-13. Jahrhundert | 17-20 | Scherben von verschiedenen Gefäßen (Henkeltöpfe, kugelartige Töpfe, etc.) |

| Fragmente von Bodenfliesen | 21-24 | Fragmente von vier verschiedenen Bodenfliesen |

| Eisenfragmente | 25-38 | 9 verschiedene Nägel, ½ Hufeisen, vier verschiedene, nicht näher spezifizierbare Bruchstücke (Baubeschläge-Reste?) |

| Geweihfragmente (Hirsch) | 39-40 | abgesägte, nicht weiter bearbeitete Geweihspitzen |

| 41 | Bearbeitetes Geweihsegment (Spielstein?) |

Teilabschnitt B: Bereich des runden Turmes (13.11.1974)

| Art des Fundes | Fund-Nr. 1974: OB131174B | Beschreibung |

| Keramikreste | 131174B/1 | Randscherbe einer Kachel, weißgrauer Ton |

| 131174B/2 | Randscherbe eines bauchigen Topfes der grauen, glimmerhaltigen Ware | |

| 131174B/3 | Wandscherbe mit roter Bemalung, Ware der Pingsdorfer Art, weißlicher Ton | |

| Eisenfragmente | 131174B/4-6 | Armbrustspitze, Nagel, gebogener Eisendraht |

| Tierknochenabfälle | ohne Fund-Nr. | Von Hühnern, Vögeln, etc. |

Teilabschnitt C: Bereich des runden Turmes (14.11.1974)

| Art des Fundes | Fund-Nr. 1974: OB141174B | Beschreibung |

| Keramikreste des 9.-13. Jahrhunderts | 141174C/1 | Fragment eines Kugeltöpfchens der Ware Pingsdorfer Art |

| 141174C/2-3 | Randscherben von zwei verschiedenen Gefäßen, Pingsdorfer Art, weißer Ton mit roter Bemalung | |

| 141174C/4 | Randscherbe eines Kugeltöpfchens, Pingsdorfer Art, weißer Ton | |

| 141174C/5 | Bodenscherbe eines Töpfchens Pingsdorfer Art, weißlicher Ton | |

| 141174C/6 | Randscherbe eines Töpfchens Pingsdorfer Art, gelblicher Ton | |

| 141174C/7-8 | Böden zweier verschiedener Kacheln, weißlicher bis rosafarbener Ton | |

| 141174C/9 | Fragmente eines Henkelkruges, Pingsdorfer Art, gelblicher Ton | |

| 141174C/10-12 | Wandscherben verschiedener, mit roter Bemalung verziertes Gefäß, Pingsdorfer Art, weißlich bis gelbl. Ton | |

| Ohne Fund-Nr. | 24 Wandscherben verschiedener Gefäße, Pingsdorfer Art, weißlich bis gelblicher Ton | |

| 141174C/13-16 | Rand- Wand- und Bodenscherben von vier verschiedenen kugeligen Töpfen, graue glimmerhaltige Ware. Weißgraue und hellgrauer Ton. | |

| Ohne Fund-Nr. | Zahlreiche Wandscherben von kugeligen Töpfen der grauen, glimmerhaltigen Ware. | |

| Fragment Griffplatte eines Messers (?) | 141174C/17 | Fragment einer mit Ritz schraffierten verzierten Griffplatte eines Messers (?), Material aus Kochen (Bein) |

| Fragment eines Bechers oder Flasche | 141174C/18 | Gewölbtes Bodenfragment einer Flasche oder eines Bechers. (Glas) |

| Fragment einer Schieferscheibe | 141174C/19 | Fragment einer runden Schieferscheibe. |

| Eisenfragmente | 141174C/20-23 | Fragmente verschiedener Gegenstände (Nägel, Haken, etc.) |

| Tierknochenreste | Ohne Fund-Nr. | Knochen- und Kieferfragmente verschiedener Tiere. (Schweine, Schafe oder Ziegen) und Hühner, Vögel. |

| Ware Pingsdorfer Art, Anfang 10.-13. Jahrhundert | 141174C/24 | Bodenfragment mit gelochtem Boden eines Kruges mit Standring, gelblicher Ton mit Resten rötlicher Bemalung. |

| 141174C/26-29 | Wandscherben verschiedener Gefäße mit roter Bemalung. Weißer bis gelblicher Ton. | |

| 141174C/30 | Randscherbe einer Kachel, weißer Ton. | |

| Fragment eines Gefäßes, Karolingisch (?) | 141174C/31 | Ausgusshilfe mit Wandungsansatz eines bauchigen Gefäßes. Hellgrauer Ton mit gelblichen Außenkanten. |

| Graue, glimmerhaltige Ware, 9.-13. Jahrhundert | 141174C/32-42 | Rand-, Wand- und Bodenscherben verschiedener bauchiger Töpfe mit 12 unterschiedlichen Randprofilen, grauer Ton. |

| 141174C/43 | Randscherbe eines Bechers mit schwachverdickter Randlippe, grauer Ton. | |

| Eisenfragmente | 141174C/44-47 | Vier Eisenfragmente |

| Tierknochenreste | 141174C/48 | Fragment eines Rehgehörns |

| Ohne Fund-Nr. | Tierknochen- und Zahnfragmente |

Teilabschnitt D: Bereich des runden Turmes, innerhalb der Turmfundamente (15.11.1974)

| Art des Fundes | Fund-Nr. 1974: OB151174D | Beschreibung |

| Keramikfragmente | OB151174D/1-2 | Wandscherben zweier verschiedener Gefäße der Ware Pingsdorfer Art mit roter Bemalung, weißer Ton. |

| OB151174D/3 | Bodenfragmente eines Gefäßes, hellbrauner bis rötlicher Ton. | |

| OB151174D/4-5 | Wandscherben von zwei verschiedenen Kacheln, weißer und rosafarbener Ton. | |

| OB151174D/6 | Rand-, Wand- und Bodenscherben und Henkelfragment eines Topfes der grauen, glimmerhaltigen Ware, grauer Ton. | |

| OB151174D/7 | Fragment einer Bodenfliese mit nicht weiter bestimmbaren Stempelmuster | |

| Eisenfragmente | OB151174D/8-18 | Eisenfragmente: Armbrustspitze, ½ Hufeisen, Fragmente einer Messerklinge, Fragmente verschiedener Nägel, sowie ein nicht weiter bestimmbares Eisenteil. |

| Tierknochenabfälle | Ohne Fund-Nr. | Knochen und Zähne |

| Mörtelproben | Ohne Fund-Nr. | Mörtelproben von Kalkmörtelverbund des mittelalterlichen Mauerwerks. |

Teilabschnitt E: Bereich des runden Turmes, innerhalb der Turmfundamente (18.11.1974)

| Art des Fundes | Fund-Nr. 1974: OB181174D | Beschreibung |

| Keramikfragmente, karolingisch (?) | OB181174E/1 | Randscherbe eines kugeligen Gefäßes, hellgrauer Ton |

| OB181174E/2 | Randscherbe eines kugeligen Gefäßes, in rot-oranger außen hellgrauer Ton | |

| Keramikfragmente, Ware Pingsdorfer Art | OB181174E/3 | Randscherbe und Bodenfragment eines Kugeltöpfchens, gelbliche-grauer Ton |

| OB181174E/4 | Rand- und Wandscherbe einer Kachel, gelblich-weißer Ton. | |

| OB181174E/5 | Bodenscherbe eines bauchigen Gefäßes, gelblich-grauer Ton. | |

| OB181174E/6 | Ausgusshilfe eines bauchigen Gefäßes, gelblicher Ton. | |

| Keramikfragmente, graue, glimmerhaltige Ware | OB181174E/7-11 | Rand, Wand- und Bodenscherben von mindestens fünf verschiedenen bauchigen Töpfen, weißgrauer bis grauer Ton. |

| Eisenfragmente | OB181174E/12-18 | keine nähere Beschreibung. |

| Geweihfragmente | OB181174E/19-21 | Geweihfragmente, darunter das Fragment einer Griffplatte mit Bohrloch, Hirschgeweih. |

| Tierknochenabfälle | Ohne Fund-Nr. | Knochen und Zähne. |

Abschnitt L, Oberflächenfunde aus dem Aushub im Gelände der ehemaligen Turmburg Hain. Helfer: Herr Amtsrat Friedrich Denk und die Schüler Jochen Dornheim, Axel Gräfe, sowie Christof Stutz des Gymnasiums in Mühlheim im November 1974.

| Art des Fundes | Fund-Nr. 1974: OB181174L | Beschreibung |

| Keramikfragmente, karolingisch (?) | OB1174L/1 | Randscherbe eines kugeligen Topfes, braungrauer Ton. |

| OB1174L/2 | Wandscherbe eines Topfes mit Stempelmuster, weißgrauer Ton. | |

| OB1174L/3 | Wandscherbe eines Topfes mit eingeritzten Wellenlinien, weißgrauer Ton | |

| Keramikfragmente, Ware Pingsdorfer Art | OB1174L/4 | Randscherbe eines Kugeltöpfchens, weißgrauer Ton. |

| OB1174L/5 | Randscherbe eines Kugeltöpfchens, weißgrauer Ton. | |

| OB1174L/6-7 | Wandscherbe von zwei verschiedenen Gefäßen mit roter Bemalung, gelblicher und weißer Ton. | |

| OB1174L/8-12 | Bodenscherben von fünf verschiedenen Gefäßen, gelblicher, grauer und weißer Ton. | |

| Weitere Keramikfragmente | OB1174L/13-35 | Rand- und Wandscherben von 22 verschiedenen Kacheln, gelblich, grauer, weißlicher und rosafarbener Ton. |

| Ohne Fund-Nr. | Verschiedene Größen und Randausbildungen, gelblich, grauer, weißlicher und rosafarbener Ton. | |

| OB1174L/36-37 | Zwei verschiedene Kachelfragmente ohne Rand, weißlicher Ton. | |

| OB1174L/38-42 | Randscherbe von fünf verschiedenen Kochtopfdeckeln, gelblicher und grauer Ton. | |

| Graue, glimmerhaltige Ware | OB1174L/43-66 | Randscherben von 23 verschiedenen bauchigen Töpfen der grauen, glimmerhaltigen Ware, hellgrauer, grauer und weißgrauer Ton. |

| Ohne Fund-Nr. | Bodenscherben und mehrere hundert Wandungsscherben aus Ton. | |

| OB1174L/67-69 | Drei Bruchstücke von rot bemalten bzw. gefärbten Ziegeln, weißlicher Ton. | |

| OB1174L/70 | Fragment einer Bodenfliese, weißgrauer Ton | |

| OB1174L/71 | Bodenfragmente eines Topfes der spätmittelalterlich maingau-violetten Ware, | |

| Ohne Fund-Nr. | Scherben von Geschirr des 19.-20. Jahrhunderts, bemalter und glasierter Ton. |

Eine Vielzahl der Funde kann im Werkstattmuseum „Karl-Mayer-Haus“ besichtigt werden.

Link zum virtuellen Museumsrundgang „Funde der Vor- und Frühgeschichte“

https://www.hgv-obertshausen.de/das-museum/rundgang-start/rundgang-station-06/

Die Ausgrabung der alten Burg zog auch etliche Fachleute an. So berichtet die Offenbach Post in ihrer Ausgabe vom 26.11.1974, dass der Landeskonservator Dr. Müller aus Darmstadt

zugegen war. Als er die Ausgrabungsergebnisse mit seinen wissenschaftlichen Unterlagen über die Burg im Hain verglich, musste er missmutige feststellen, dass man jahrzehntelang geglaubt hat die Burg sein eckig gewesen. Die Ausgrabungen an der Burg brachten jedoch den Irrtum ans Tageslicht. Der alte Wohnturm war eindeutig rund.

Auf kritische Anmerkungen des Landeskonservators, der einige Dinge beim nun laufenden Ausbau dieses historischen Bereichs gern anders gesehen hätte, konnte Bürgermeister Robert Roth nur antworten, dass seinerzeit die Gemeinde ihre Planvorstellungen allen zuständigen Stellen und Behörden mitgeteilt und um eventuelle Wünsche gebeten hatte, die allerdings auch vom Amt des Landeskonservators nicht geäußert wurden. Vielleicht spielte da auch mit, dass diese alte Burg von Obertshausen auch erst in den letzten Tagen für die Fachwelt interessant wurde, als man feststellte, dass die bisherigen Annahmen über den Grundriss des Turmes sich als falsch herausstellten.

In einer längeren Diskussion kam man dann zu dem Ergebnis, dass die Gemeinde den Wünschen des Konservators dort entgegenkommt, wo dieses ohne Schwierigkeiten möglich ist. So wird der weitere Verlauf des Mauergrenzen nicht nur mehr angedeutet, sondern die Mauern werden an etlichen Stellen weitergeführt beziehungsweise erhöht. Das gilt sowohl für die alte Grundmauern des Wohnturmes, dessen historische Reste nun geschützt durch eine Folie mit einer Zementschicht versiegelt wurde, wie auch für die runde Wehrmauer. Allerdings wird man es dabei belassen, den alten Wassergraben nur durch eine um die Burg laufende Bodenvertiefung anzudeuten.

Im Ganzen zeigte sich der Landeskonservator jedoch zufrieden mit der Art und Weise, wie Obertshausen dieses Projekt mit Sorgfalt angepackt und wie man diese historische Stätte entsprechend ihrer Bedeutung als erstes nachweisbares Bauwerk der Gemeinde als Teil eines kleinen Freizeitparkes für die Öffentlichkeit herrichtet.

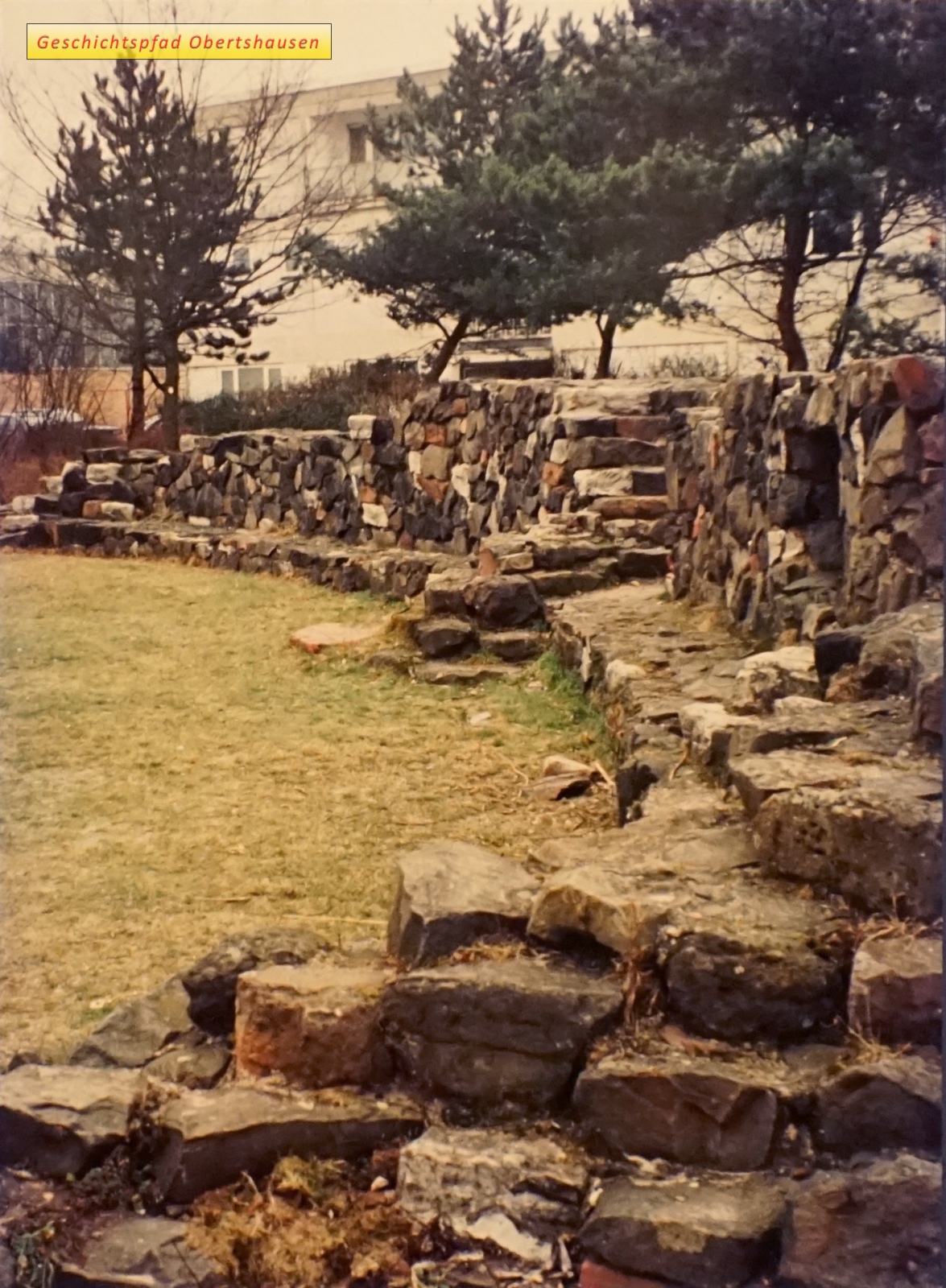

Im Januar 1975 wird berichtet, dass der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist. Dieser beinhaltet die Andeutung der Wehrmauer und des Wohnturmes. So lässt der eine Teil, etwa ein Viertelkreis der Wehrmauer, zur Straße im Hain, die Dimensionen der historischen Anlage recht gut erkennen. Auch die Verhältnisse der Wehranlage zum Wohnturm lasse nach dem derzeitigen Zustand ein Bild entstehen, das der Realität des Lebens vor etwa tausend Jahren nahekommt. Das Fundament der Burg ruhen dabei in einer Betonschale, damit die Relikte in etwas 1,5 Meter Tiefe erhalten bleiben. Wird erst die gärtnerische Arbeit abgeschlossen und auch der Burggraben angedeutet sein, so ist wenigstens ein Stück der Heimatgeschichte von Obertshausen für die nächste Zeit gerettet.

Am 11. September ist zu lesen, dass die Anlage mit den restaurierten geschichtlichen Zeugen der Vergangenheit im Wesentlichen fertiggestellt ist. Insgesamt ließ sich die Gemeinde Obertshausen die Restaurierung rund 200.000 Mark kosten. Die Bepflanzung werde im Herbst erfolgen. Außerdem sollen auch noch Bänke aufgestellt werden. Bei einer Tour des Gemeindevorstandes wurde neben dieser neuen Anlage auch das neue Freizeitgelände an der Beethovenstraße und die neue Turnhalle in der Badstraße besichtigt.

Offenbach Post vom 17. Januar 1975 - Erster Bauabschnitt fertiggestellt

Offenbach Post vom 16. August 1975 - Fundament der Burg Hain soll ein Stück Geschichte beleben

Burg im Hain Rekonstruktion des Fundamentes 1975

Mauerreste der Wehrmauer – Rekonstruktion

Burg im Hain Gelände, um 2000

Burg im Hain Gelände im Schnee, um 2000

Burg im Hain Gelände, um 2000, aus Richtung Straße im Hain

Burg im Hain-Gelände 2021

Burg im Hain-Gelände 2021, Rekonstruktion Mauerreste Turm und Wehrmauer

Burg im Hain-Gelände 2021, Wehrmauer

Im Gegensatz zu der oben erwähnten Turnhalle und des Freizeitparkes an der Beethovenstraße, führte das Freizeitgelände an der Burgstraße in den nächsten Jahren eher ein Schattendasein. Dies mag in wohl einerseits an der nicht sehr attraktiven Lage zwischen Industriegebiet und den Parkplätzen der Firma Karl Mayer liegen. Andererseits sind für die wenigen Besucher kaum Anhaltspunkte zu finden, die diesen geschichtlichen Ort erfahrbar machen könnten. Im Jahr 1991 entdeckte die Obertshausener Feuerwehr ihn für sich und ihre Gäste als „idealen“ Festplatz. Anstelle des geplanten Tages der offenen Tür im Feuerwehrhaus, feierten die „Blauröcke“ an Fronleichnam ihr erstes „Burgfest“ auf dem Gelände der ehemaligen „Burg im Hain“. Die runden Mauerreste und der Burggraben sorgten dabei für eine Art „Amphitheater-Atmosphäre“ und einer Gemütlichkeit, wie sie sonst kaum bei öffentlichen Festen erreicht wird.[21] Allerdings wurde das Fest im Jahre 2024 wieder an das Feuerwehrhaus zurückverlegt. Grund dafür war, dass der Förderverein der Feuerwehr nicht mehr genug freiwillige Helfer fand und die Durchführung des Festes so immer mehr zu einem logistischen Problem wurde.[22]

Vor derartigen Problemen scheinen die Weinfreunde Obertshausen um ihren Vorsitzenden Jürgen Krapp besser gerüstet zu sein. Was sicherlich auch daran liegt, dass das Weinfest vom städtischen Bauhof und dem Team von Kulturamtsleiter Jürgen Hofmann tatkräftig unterstützt wird. Ab dem Jahr 2019 wechselte man dafür erstmalig auf das Gelände der Burg im Hain und den angrenzenden Parkplatz. Der vorher genutzte, deutlich zentraler gelegene, Platz an der Vogelsbergstraße stand in diesem Jahr wegen der Bautätigkeiten für das neue Familienzentrum nicht zur Verfügung.[23] Das neue Grundstück hat sich für das Weinfest bewährt und so konnte man im Jahr 2024 mit viel Erfolg das 15. Weinfest dort durchführen. „Wir stören keine Anwohner, es gibt kein Problem mit Lärm. Auch die Energieversorgung und die Anlieferung für die Beschicker seien auf dem Areal optimal,“ sagte Mitorganisator Jürgen Krapp.[24]

Als Platz für das Weinfest, scheint das Gelände um die Burg im Hain von den Bürgern somit gut angenommen zu werden. Wünschenswert wäre allerdings, dass auch der historische Ort mehr ins Bewusstsein gerückt werden könnte. Denn es handelt sich dabei immerhin um die ältesten noch existierenden Siedlungsreste unserer Stadt Obertshausen.

(Grafik O15-49, O15-50)

Burgfest der freiwilligen Feuerwehr Obertshausen, Fronleichnam 1994, Bild von Rudolf Bühl

Weinfest 2023. Von links: Jürgen Krapp, Weinfreunde Obertshausen, Bürgermeister Manuel Friedrich, Leiter des Fachbereichs Sport, Kultur und Bildung Jürgen Hofmann. Bildrechte Stadt Obertshausen, Jeanette Link

Fußnoten

[1] Ministerialen waren im Heiligen Römischen Reich eine Oberschicht ursprünglich unfreier „Dienstmannen“ (Dienstleute) im Hof-, Verwaltungs- und Kriegsdienst. Sie wurden von ihrem Grundherrn mit einer besonderen Funktion betraut, wie etwa der Leitung eines Hofes, der Führung der Finanzen (Kanzlei) oder der Leitung verschiedener Besitzungen, etwa als Burgmannen. (Wikipedia)

[2] Die „Burg im Hain“ in Obertshausen, neueste Ausgrabungs-Funde, Seite 2, Klaus Ulrich, 1974

[3] Obertshausen und Hausen im Strom der Zeit, Chronik der Stadt Obertshausen, S. 65, Dr. Jörg Füllgrabe, 1993

[4] Unser Hausen, Chronik der Gemeinde Hausen, Seite 6, Josef Seuffert, 1969

[5] Die Herren von Hausen hinter der Sonne und ihre Erben, von Heinz F. Friederichs

[6] Obertshausen und Hausen im Strom der Zeit, Chronik der Stadt Obertshausen, S. 65, Dr. Jörg Füllgrabe, 1993

[7] Die „Burg im Hain“ in Obertshausen, neueste Ausgrabungs-Funde, Seite 3, Klaus Ulrich, 1974

[8] Zwischen Einst und Jetzt, Chronik der Gemeinde Obertshausen, Seite 17, Heinz Kahl, 1964

[9] Die Turmburg Obertshausen, Grabungsbericht, Seite 314, Karl Nahrgang, 1964

[10] Geschichte und Altertümer des Rodgaus, Johann W. Steiner, Seite 36 u. 37 u. 115, Darmstadt, 1833

[11] Das katholische Pfarrdorf Obertshausen im Bistum Mainz, Großherzogtum Hessen, Kreis Offenbach a.M. Geschichtliche Nachrichten über bürgerliche und kirchliche Verhältnisse und Einrichtungen, namentlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Gesammelt und zusammengestellt von Dr. Peter Bruder, Teil 3 geschichtliche Nachrichten, Seite 48 „Das Schloss“

[12] Die Turmburg Obertshausen, Grabungsbericht, Seite 305 u. 307, Karl Nahrgang, 1964

[13] Zwischen Einst und Jetzt, Chronik der Gemeinde Obertshausen, Seite 17 folgende, Heinz Kahl, 1964

[14] Nahrgang ging bei der Grabung im Jahr 1964 von einem viereckigen Turm aus. Vermutlich, weil auch die Turmburg in Dreieichenhain ursprünglich viereckig war. Bei der Grabung im Jahr 1974 konnte allerdings nachgewiesen werden, dass der Turm rund war.

[15] Die Turmburg Obertshausen, Grabungsbericht von Karl Nahrgang 1964, Seite 305-309 und 311-313

[16] Die Turmburg Obertshausen, Grabungsbericht von Karl Nahrgang 1964, Seite 311

[17] Fundmeldungen über die Grabungsuntersuchung, die vom 12.11 – 18.11.1974 unter der Leitung des Kreisbodendenkmalspfleger Klaus Ulrich stattgefunden hat.

[18] Die „Burg im Hain“ in Obertshausen, neueste Grabungs-Funde, 1974

[19] Pingsdorfer Keramik, siehe Wikipedia, abgerufen am 15.12.2024: https://de.wikipedia.org/wiki/Pingsdorfer_Keramik

[20] Graue, glimmerhaltige Ware, siehe Seite der Uni Bamberg, abgerufen am 15.12.2024,

https://amanz-balismink.rproxy.rz.uni-bamberg.de/balismink/index.php/Glimmerware_(Rhein-Main-Gebiet,_FMa/_HMa/_SMa)

[21] Offenbach Post vom 06.06.1991

[22] Offenbach Post vom 16.05.2024

[23] Offenbach Post vom 04.07.2019

[24] Offenbach Post vom 05.07.2024